お役立ち情報

歯を失ってしまったらどうしたらいいの?~ブリッジの適用について~

虫歯や歯周病、または事故で歯を失ってしまう方もいます。

失ってしまった歯は戻ってはきません。ではどのように治療するのでしょうか。

保険内で治療するとなると入れ歯かブリッジなどになります。

今回はブリッジについて詳しくお話しします。

ブリッジってどういうもの?

ブリッジとは、失ってしまった歯の前後の歯を土台として利用して橋渡しのようなかぶせ物をすることです。

また、一番後ろの歯がない場合は延長ブリッジというものを入れることもできます。

保険適用が可能です

ブリッジは保険で作成することができます。

しかし、保険で入れるものには材料に限りがあり、審美性などをよくするために、ブリッジ全体を白いものを希望している場合は、自費の治療となります。

ブリッジは固定式で違和感が少ない

入れ歯はご自身で着脱することができますが、ブリッジは固定式のため取り外しはできません。

そのため、食事のときや話すときなど違和感があまりありません。ブリッジを入れたいと言っても、残っている歯自体がぐらぐらしていたのではブリッジを入れることはできません。

また、土台となる歯が健康な場合でも、ブリッジを入れるために神経の治療をしたり、大きく削る必要があります。

支えとなる歯に負担がかかる

失ってしまった歯の部分の負担は支えとなる土台の歯にかかります。そのため、支えとなる歯の寿命が短くなってしまう場合もあります。

保険適用のブリッジは金属のものとなるため、金属アレルギーのある方には向いていません。

自費のブリッジには、金属をつかわずセラミックなどのいろいろな材料を使用することができます。

欠損歯が2本以上の場合はトラブルが起こりやすい

失ってしまった欠損歯が2本以上ある場合は、その分支えとなっている歯に負担がかかります。

そのため、支えている歯の根が折れてしまったり、ブリッジ自体が外れてしまったりと様々なトラブルを起こすリスクがあります。

ブリッジの下も清潔に!

ブリッジはつながっているから歯磨きはしない・・・ではなく、しっかりとブリッジの下も掃除しないと歯周病や歯肉炎などのリスクがあります。

ブリッジの下部分は、歯ブラシは入りませんので、歯間ブラシを用いて清掃し、ブリッジ専用のフロスなどを使用するときれいになります。

わからないことがあれば専門医にいつでも相談してください。

しっかり噛んで歯や顎を丈夫に~歯育てについて~

昔から食事のときなどには、お母さんから“よく噛んで食べなさい”と言われていましたよね。よく噛むことでお口や体にはどのような影響があるのでしょうか。

今回は噛むことで歯育てをするということについてお話しします。

しっかり噛むことで歯が育つ

赤ちゃんでも、歯が生えはじめると自然と噛むという行為を行うようになります。

噛む力は、歯だけではなく、顎や頬、舌や唇などのお口の周りの筋肉などと連動して発揮されます。そのためしっかり噛むことで歯も丈夫に育ってきます。

噛むことで顎の骨も育つ

小さいころからしっかりと噛んで食事をしている人と、あまり噛まずに飲み込んでしまっている人を比べると、しっかりと噛んでいる人の顎が大きくしっかりと育つと言われています。

しっかりと噛んでいないと顎が小さくなってしまい歯並びが悪くなったりすることもあります。

また、顎が小さいと親知らずが斜めに生えてきたり、生えてこなかったりということもあります。

よく噛むことで唾液の分泌が促進される

唾液には、お口の中をきれいにする自浄作用の他に、再石灰化を促進させ虫歯の予防をしてくれたり、抗菌作用や食べ物の消化を助ける消化作用など様々な機能があります。

ガムなどを噛んでいると唾液が出てきているのに気づいた人もいるのではないでしょうか。

歯と骨をしっかり結び付けてくれる

よく噛むことで、歯根膜が丈夫となり、歯と骨をしっかりと結び付けてくれます。

歯根膜とは簡単に説明すると歯と歯を支えている歯槽骨をつなぎとめている組織のことです。噛むことで歯根膜に力がかかり、歯槽骨と歯根膜を結び付けてくれると言われています。

どのくらい噛めばいいの?

食事のときは、一口で30回は噛むようにしましょう。

片方の側だけで噛むのではなく、左で10回、右で10回、両方で10回など回数を決めて噛んでみましょう。

慣れるまではなかなか顎が疲れてきてしまい大変かもしれませんが、毎日行うことで自然に30回噛めるようになります。

お子さんの場合は楽しく数えながら

小さいお子さんの場合は、噛んでいる回数を横で数を数えてあげたり、噛んでいる時に噛んでいるリズムに合わせて手を叩いてあげたりして楽しみながら行うと良いかと思います。

ダイエットにもつながります

よく噛むことで、満腹中枢が刺激され、いつもの食事より8分目でお腹がいっぱいになったりもします。そのためダイエットをしている人には良いかと思います。

また、よく噛むことで消化もされやすくなりますので、健康な体作りにつながります。

このようによく噛むことは歯に良いだけでなく顎や健康にも良いことがわかりましたよね。ぜひ、まだ実践していない人は、今日から食事を一口30回噛むことから始めてみましょう。

審美的にも良い?~インプラントについて~

テレビのCMや、歯科医院の看板などでインプラントという文字を目にすることは多いですよね。

お笑い芸人が歯をインプラントにしたという話もご存知の方もいるかと思います。

今回はインプラントのメリットデメリットについてお話しします。

インプラントって何?

インプラントとは、虫歯や歯周病などなんらかのことが原因で失ってしまった歯を補うために、人口の歯根を埋入することです。

顎の骨の中にインプラント体というチタンなどでできたものを埋め込み、頭の部分(歯の部分)はレジンやハイブリット、セラミックなどで作られます。

天然の歯のように見た目が良い

見た目は、天然の歯のように見えるので、審美的にも良いかと思います。

また、直接顎の骨に埋め込んでいるため、入れ歯やブリッジよりもしっかりと噛めて食事のときのストレスも感じません。

インプラントで使用されているチタン合金などは体に害がなく、体に優しい素材です。

しかしチタンアレルギーなどがある場合はインプラントを行うことができない可能性がありますので、以前にアレルギーを起こしたことがある方や心配な方は一度調べてからインプラント治療をするのが良いでしょう。

ブリッジと違いほかの歯の負担がない

ブリッジや入れ歯の場合支えとなる歯に負担がかかり、ほかの歯にダメージをあたえてしまうことが多いです。

しかし、インプラントは単体ですので他の歯に負担はかかりません。

また、隣接する歯を削ったりすることもありません。

保険が適用されない

インプラントは保険が適用されず、自費の治療となってしまいます。

また、インプラントを埋入するにあたって、手術をしなければなりません。

インプラントが適用できない場合もある

インプラントを埋入する顎の骨が歯周病でなくなっていたり、全身の健康状況によっては、インプラントが適用とならないことがあります。糖尿病の方は注意が必要です。

しっかりと噛める歯を!

歯を失ってしまうと思うように噛めなかったり、うまく発音できなかったり様々な支障が出てきます。

ブリッジや入れ歯などの保険で治療できるものもありますが、インプラントも考えてみてはいかがでしょうか?

子供が虫歯になってしまった!!~子供の虫歯治療って?~

大人が虫歯になると、小さいものなら虫歯の部分を削って、白い詰め物などをしたりします。また、大きいものになると神経の治療をしたり、かぶせ物をしたりします。

では、子供の虫歯はどのように治療するのでしょうか。

初期の虫歯は治療をしない

歯磨きをしっかりと行っていても、小さい虫歯ができてしまうことがあります。

このような初期段階の虫歯の場合は、歯を削ったりせず、フッ素を塗り様子をみることがほとんどです。

しかし、子どもが自分で歯を磨いた後は良く見て上げ、場合によっては親御さんが仕上げ磨きをしてあげてくださいね。

歯の表面のエナメル質に虫歯がある場合

歯の外側はエナメル質という物質でできています。このエナメル質に虫歯ができている段階をC1と言います。この程度の虫歯の場合は、虫歯の部分を少しだけ削り、白い詰め物を詰めて様子を見ます。これは大人も一緒ですね。

象牙質まで進んでしまった虫歯の治療

C1の虫歯をそのままにしていると、だんだん虫歯が進んできて、象牙質までの虫歯になってきます。この状態になると、冷たいものや甘いものがしみるなどの症状が出てきます。

この程度の虫歯の場合、虫歯を削って白い詰め物をしたり、歯の型をとって詰め物を入れるなどの治療をします。

神経まで虫歯が到達してしまった場合

虫歯がだんだん進行して歯の神経まで到達してしまうと、強い痛みがでることがあります。

大人がここまでの虫歯になった場合は、神経を抜く治療をします。

しかし、子供の場合は、神経を保護する組織を作る再生能力が強いため、上の部分の神経だけ取って治療をしたりすることがあります。これは、虫歯の状況によって変わってきます。

歯の根っこだけ残ってしまった場合

虫歯をそのまま放置してしまうと、歯の頭の部分が虫歯になってしまい、根っこだけ残る状態になることがあります。

この場合は、抜歯をすることがほとんどです。

永久歯の場合は新しい歯が生えてくることはないですが、乳歯の場合は下から永久歯が生えてきますので安心してください。

まずは歯科医院に慣れてもらうことが大事

歯医者=痛い・怖いというイメージがある方もいると思います。子供のころ歯医者さんで無理やり治療をされたり、怖い思いをしたのかもしれません。お子さんが歯医者さんに怖いイメージがつかないためにも、定期検診に歯医者さんにお口を見てもらい、治療をするにも少しずつ進めていくことができる歯医者さんを選択すると良いでしょう。

歯磨きの磨き方はいろいろある?~歯磨きの方法について~

歯磨きをするときに皆さんはどのように磨いていますか?

歯によって磨き方が違うことをご存知でしたでしょうか?

今回はそれぞれの歯の種類ごとに、磨き方について詳しくお話しします。

歯の表面は一本ずつ丁寧に磨きましょう

歯の表面部分は、しっかりと歯ブラシの毛先を歯面にあてて、細かく一本ずつ磨くとよいでしょう。

歯と歯の間の部分にもしっかりと毛先を入れ込み磨きましょう。

奥歯などのかみ合う面の溝の部分の磨き方

奥歯のかみ合う面の溝の部分には小さな溝がたくさんあり、磨き残しが残りやすい部分となります。

また、そのせいで虫歯ができやすい部分でもあります。

かみ合う面の磨き方は、しっかりと溝の部分に歯ブラシを当てて、細かく小刻みに動かしながら丁寧に磨きましょう。

歯と歯茎の境目の部分

歯と歯茎の境目の部分に汚れが残ってしまう方は多くいます。これは、歯の表面を磨いていくうちに、磨けていると思ってしまい磨き残しが残ってしまうというわけです。

特にこの部分は磨き残しが残りやすいので、出血があったりして歯茎が腫れて歯肉炎になる方も多いのではないでしょうか?

境目の部分は歯ブラシを歯に対して45°の角度で当てて磨くときれいに磨けます。

前歯の内側の部分は掻き出すように!

特に舌の前歯の裏側は、歯石が付着しやすい部分でもあります。

しかし、歯ブラシを横に入れようとしてもうまく入りませんよね。

そのため、歯に対して歯ブラシを斜めに入れて、小さく動かしながら、掻き出すように磨くと汚れは落ちていきます。

奥歯の内側も斜めに歯ブラシを入れることで上手に磨けます。

奥歯の後ろの部分は歯ブラシの先を使って磨く!

奥歯の裏側はなかなか歯ブラシが入りにくいので、磨き残しが残りやすい部位です。

そのため、歯ブラシの先端の部分を当てて丁寧に磨くようにしましょう。また、ヘッドの小さい歯ブラシや、タフトブラシを併用するのも良いかと思います。

補助用具を併用しましょう

歯と歯の間の隙間が大きい場合は歯間ブラシを、狭い場合はフロスや糸ようじなどを併用すると歯と歯の間の汚れがキレイに除去できます。

使い始めたばかりのときは、慣れるまで時間がかかるかもしれませんが、慣れてくるとお口の中がすっきりとする感覚になるかと思います。

歯だけではなく歯茎もマッサージを

歯をきれいにするのはもちろんですが、歯だけではなく、歯茎の部分も歯ブラシで丸を書くような感じでマッサージしてみましょう。指を使ってマッサージすることで血行がよくなりますのでやってみてくださいね。

歯茎が黒い?これって病気なの?

鏡をふと見たときに歯茎が黒い!!これって病気?とびっくりしたことがある人もいるかと思います。

歯茎が黒くなる理由には様々なものがあります。

歯茎が黒くなる理由について

ブラックマージンで歯茎が黒く見える

金属の裏打ちのあるかぶせ物を入れている歯の部分の歯茎が下がることで金属の部分が見えてしまい歯茎が黒く見えることがあります。

これをブラックマージンといいます。

これは歯茎自体が黒くなったわけではないので、かぶせ物のやりなおしや、金属部分を白いプラスチックで埋めることで改善します。

タバコを吸う人は要注意!

タバコを吸うことで歯茎が黒くなることがあります。タバコに含まれている成分にニコチンやタールがあります。その成分から歯茎をまもるために、メラニン色素が作られます。

メラニン色素が歯茎に沈着することで歯茎が黒くなってしまうというわけです。

かぶせ物をしていて歯茎が黒くなることも

かぶせ物や詰め物に金属の成分が入っていると、長い年月をかけて金属成分が錆びて歯茎に溶けだし、歯茎が黒くなることがあります。

これをメタルタトゥー(金属の刺青)といいます。

歯の根っこに歯石がついている

歯茎の上に付着した歯石は白や黄色っぽい色をしていますが、歯茎の下の歯の根の部分(歯肉縁下)についた歯石は黒くなります。

歯石の場合は歯科医院で除去することができます。歯ブラシでは除去できません。

進行した歯周病

初期の歯周病は、歯茎の出血や腫れなどの症状が出ますが、歯周病が進行すると歯茎が黒ずんでくることがあります。

なにか歯周病の症状に心当たりのあることがあれば、歯科医院に相談しましょう。

歯茎の黒ずみを治療するには?

歯茎の黒ずみを治療するにはレーザー治療やガムピーリングなどがあります。

これはすべての歯医者でできるわけではないので、行う場合はまず施術を行っているか確かめ、相談して適応なのかをみてもらいましょう。

健康な歯茎を保つために

健康な歯茎はきれいなピンク色をしています。

健康な歯茎をたもつためにも、喫煙者の方は禁煙から始めてみましょう。

歯のかぶせ物には種類がある?~自分に合った歯を!~

歯の治療をする上で、虫歯が大きかったり、神経の治療をしたりすると歯にかぶせ物をしなければいけないこともあります。

かぶせ物と言ってもいろいろな種類があるのをご存知でしょうか。

今回はかぶせ物について詳しくお話しします。

歯のかぶせ物には様々な材料がある

保険で適用できるものには、表面がプラスチックで裏打ちは金属のもの、全体が金属のもの(銀歯)などがあります。最近では歯の部位にもよりますが、プラスチックとセラミックのハイブリットのものも入れられるようになりました。

自費のものでは、全体が白いセラミックでできたもの、セラミックと金属でできたもの、陶材や金でできたものなどがあります。

見た目の違いが出る

笑った時に前歯のかぶせ物が銀歯だとすごく目立ちますよね。

また、大きく口を開けて笑うと奥歯でも目立ちます。そのため、審美性を重視するのであれば、できるだけ白いものをお勧めします。

特に前歯は、自費のセラミックのものにすると、天然歯のように仕上がるのでとても自然にみえます。

体への影響はないの?

歯のかぶせ物は四六時中お口の中に入れておくものなので、体への影響がないか心配ですよね。

たしかに、銀歯などのかぶせ物は、金属の部分がイオン化して溶け出すことがあり、金属アレルギーが起こる場合があります。

しかし、今お口の中に金属が入っていて症状などがでていなければ問題ないでしょう。

セラミックやプラスチックとのハイブリッドのものは、金属を使用していないので金属アレルギーの心配はなくなります。

汚れやプラークが付きやすい

銀歯などのかぶせ物は入れたばかりのときはピカピカ・ツルツルですが、日々使っていくことで微細な傷がつきプラークなどの汚れが付きやすくなります。セラミックなどの自費のものはプラークなどが付きにくいと言われています。

耐久性に違いはあるの?

セラミックなどは硬く丈夫なため欠けたりすることはほとんどなく、着色もしにくいと言われています。

しかし、プラスチックなどのものは負担がかかる奥歯などはかけやすくなっています。

銀歯は力がかかる奥歯などに適していますが、奥歯は磨き残しが残りやすい部分なので、そこから虫歯になったりすることがあります。

かぶせ物を入れたら今よりも口腔内を清潔に

治療をして良いかぶせ物をいれても、その後のケアが不十分だとかぶせ物のわきから虫歯になったり、歯周病で歯自体がだめになってしまうことがあります。そのため、定期的に歯科医院でみてもらい、しっかりとブラッシングするようにしましょう。

歯で顔の印象がかわる?~きれいな歯で明るい笑顔を~

コロナの影響でマスクが手放せなくなり、あまり口元を気にする人は少なくなったのではないでしょうか。

しかし、マスクを外した時白くてきれいな歯だと清潔感もあり印象も良くなります。

今回はきれいな歯をテーマにお話ししていきます。

自分では歯をみる機会が少ない

ご自身の歯を見るときってどんなときですか?

鏡を見るときくらいで、意外と歯をみる機会って少ないですよね。しかし、他人は見ていないようで意外と口元を見ている人が多いです。

その時に、汚れた歯が口元から見えたら良い印象にはならないですよね。それくらい歯は重要な役目を持っています。

キレイな歯と汚れた歯の印象の違い

白くてきれいな人の印象は、さわやかで、健康的、清潔感があります。

しかし、歯が汚れている人や黄ばんでいる人の印象は、不健康に見える、不潔そう、口臭がしてきそうなどとマイナスな印象となります。

歯をきれいにするには?

歯をきれいにするには、毎日の習慣としては歯磨きが必須です。

歯磨きしていないとプラークが付着したり食渣(食べかす)が挟まったりして良い印象ではありません。歯科医院でも歯のクリーニングを行うことができます。

着色がついていてとれない

コーヒーやお茶・紅茶・タバコなどが原因で歯に着色が付く場合があります。

着色がついてしまうとなかなか歯磨きだけでは落とすことができません。着色除去専用の歯磨き剤を使用したり、歯科医院で着色除去をしてきれいにしましょう。

もともとの歯の色を白くしたいならホワイトニング

年齢とともに歯も変色する場合があります。内側からの変色は着色除去だけではきれいになりません。

ホワイトニングは内側から歯を白くしていくものです。また、本来の歯より白くなるので歯の本来の色が気になっている方にはおススメです。

かぶせ物で歯を白くする

かぶせ物に色がついている場合や、銀歯の場合は新しくかぶせ物をしたり、銀歯の部分を白いものに変えることで解決します。

また、ラミネートベニアという歯のつけ爪のようなものもありますので自分にはどれがあっているのか歯科医師や歯科衛生士に相談しても良いかと思います。

まずできることからやりましょう

白い歯、清潔な歯にするためには、まずはブラッシングをしっかりと行いましょう。

また、虫歯や歯周病などがある場合は口臭などの原因にもなりますので、しっかりと治療するようにしましょう。

噛めない状態はよくないの?~お口の中のトラブルについて~

歯周病や虫歯などで歯を失ってしまった場合、そのままの状態にしているとどのようなことが起こるのでしょうか?

今回は歯を失った時のお口のトラブルについてお話しします。

歯を失うとうまく噛めない

歯を失ったままの状態にしておくと、うまく噛むことができません。

また、うまく噛めないことで食べ物を丸呑みしてしまい、胃腸への負担が増え、十分に栄養が取れずに体力が落ちてしまう場合があります。

食べることが苦痛になる

うまく噛めないと食事自体がストレスになり、食べることの楽しみがなくなります。

そのため、食欲が落ちてしまい、前述のように体力が落ちたり、痩せてしまったりします。食事は楽しく食べたいですよね。

残っている歯の位置が変わる

歯を失ったままにしていると、残っている隣接の歯が抜けた歯の方に倒れてきたり、嚙合わせる歯がなくて歯が伸びてきたりして歯並びも悪くなってしまいます。

また、体のバランスが悪くなって転んだりすることが増える場合があります。

認知症になりやすくなる

しっかりと咀嚼することで認知症の予防になるということがわかってきました。そのため、噛むことができないと、将来認知症になるリスクがあがってしまいます。歯が全部ない方でも総入れ歯を入れてしっかりと噛むことで、認知症の予防となります。

どのように治療したらいいの?

歯を失った場合は、保険内の治療では入れ歯やブリッジなどの方法があります。

また、自費のものであればインプラントなど治療の幅が広がります。お口の中の状況で今のお口にはどの治療があっているのか診断してもらいましょう。

できるだけご自身の歯を残すのが大事

歯を失う前に、しっかりとご自身の歯を残すように心がけるのが重要です。歯があるのとないのでは、食事のおいしさも違うと言います。

歯は、失ってからでは戻ってきません。一本ぐらいなくなっても大丈夫ではなく、今ある歯をずっと残そうと思うことで、日々の歯磨きの仕方などが変わってくると思います。しっかりと噛めるお口の環境作りが大切です!

これで歯磨きマスター?!~正しい歯磨きを知ろう~

皆さんは歯磨きをするときに、自分の歯磨きの仕方は正しいのかな?と考えたことはありませんか?人によって歯磨きの仕方は様々だと思いますが、今回は正しい歯磨きの仕方について説明します。

ゴシゴシとただ磨いただけでは汚れは落ちない?

歯ブラシはただ何も考えずにゴシゴシと磨いただけではプラークなどの汚れをしっかりと落とすことができません。

また、正しい歯磨きを行わないと、歯や歯茎を傷つけてしまう原因にもなります。

歯ブラシの持ち方は正しいですか?

歯ブラシを持つとき皆さんはどのように持っているでしょうか?

グーで握ってゴシゴシ磨いている人も多くいるかと思います。しかしこれはまちがいです。グーで歯ブラシを握ってしまうと、ブラッシング時に無駄な力がかかってしまい、歯や歯茎を傷つけてしまいます。

そのため、歯茎が下がってきたり、歯が削れてしまい知覚過敏の症状が出る方がいます。

歯ブラシは鉛筆もちで持ちましょう

歯や歯茎に無駄な力がかからないようにするには、鉛筆持ち(ペングリップ)でも歯ブラシを持ってもらうとちょうどいい力加減でブラッシングができます。

歯ブラシの毛先が軽くしなる程度の圧で大丈夫です。

強い圧で磨いていた人について、最初は慣れないかもしれませんが、強く磨いたからと言って汚れが落ちるわけではないので、鉛筆もちで磨けるように練習しましよう。

歯ブラシの動かし方は?

歯ブラシは大きくゴシゴシと動かしたのでは、歯の表面だけ磨いてしまって、歯と歯の間や、歯並びが悪く引っ込んでいたりする歯をうまく磨くことができません。

正しい歯ブラシの動かし方は、歯ブラシの毛先が歯と歯の間に入り込むように、一本一本丁寧に細かく磨くことが大切です。

歯磨きはどのくらいの時間行ったらいいの?

歯磨きは1分ぐらいでサッと磨いている方が多いようです。

しかし、すべての歯をしっかりと磨くには、最低3分は必要だと言われています。

みなさんも、自分はどのくらいの時間歯磨きをしているかなど計測してみると良いでしょう。

寝る前歯特にしっかりと歯磨きを!

歯磨きをするタイミングは、毎食後しっかりと磨くのが大切です。それ以外にも一番重要なのが、寝る前の歯磨きです。

寝ている間はお口の中の細菌の活動が活発になります。夜お菓子を食べてそのまま寝てしまったなどという話をよく聞きますが、寝ている間に虫歯菌や歯周病が悪さをしていることを考えるとぞっとしますよね。

わからないことがあれば歯科医院で質問しましょう

わからないことがあれば、お口の専門家である歯科医師や、歯科衛生士に気軽に質問してみてください。

あなたのお口に合った磨き方をお話しできるかと思います。

素敵な笑顔の口元を~ラミネートベニアって知っている?~

みなさんの中には、前歯の色が気になるけどホワイトニングでは適応してないと言われた方や、すきっ歯なのが気になる・・・という方もいるのではないでしょうか。

そのような症例の方には、ラミネートベニアという治療法があります。

今回はラミネートベニアについて詳しくお話ししたいと思います。

ラミネートベニアってどんなものなの?

ラミネートベニアというのは、簡単に説明すると歯につけるつけ爪のようなものです。歯の表面を少し削り、型取りをしてセラミック製のシェルを作成して貼り付けます。

では、メリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

ラミネートベニアで歯を白くすることができる

前歯の色が気になる方で、ホワイトニングをやったけど思い通りの色にならない、ホワイトニングの適応ではないと言われたという方にはお勧めです。

ラミネートベニアはセラミックでできているために、将来変色をしてしまうという心配もありません。

歯の形態を変えることができる

ラミネートベニアで歯の形や大きさを変えることで、すきっ歯や歯の長さが違う、咬耗により歯が短くなってしまったというお悩みが解消されます。また、虫歯の治療も同時に行うことができます。口元が変わることで、印象も格段に変わってきます。

通院期間も短いので通院しやすい

治療の流れは、歯を削り、型取りをして完成品の歯の色を決めます。そしてできてきたラミネートベニアを歯に貼りつけるだけです。

そのため、医院によっても通院回数は変わりますが、だいたい2~3回程度で治療が終わります。

体に優しいセラミック製のシェル

ラミネートベニアはセラミックでできています。

セラミックは、強度がエナメル質に近く、アレルギーを起こしにくいと言われていて体に優しい素材とされています。

歯を削らなければいけない

ラミネートベニアを貼るためにはどうしても歯を少量削らなければなりません。また、ラミネートベニアはとても薄いため力がかかる歯には適応しません。力がかかる歯に貼りつけてしまうと、欠けたり、外れたりする原因となります。そのため、歯ぎしりやくいしばりなどがある方には適用しない場合があります。

保険外の治療となる

ラミネートベニアには保険は適応されません。そのため、保険外の治療となりますので費用がかかります。気になる方は、料金などを確認しておきましょう。

気になる方は一度ご相談を

ラミネートベニアには、メリット・デメリットがありますが、気になる方は一度歯科医院に相談してみて、自分は適用されるのか確認してみましょう。また、ラミネートベニアを取り扱っていない医院もありますので、確認してから来院するようにしましょう。

歯と歯の間に小帯が~上唇小帯短縮症ってなに?~

みなさん小帯ってご存知ですか?小帯とは、頬や唇の内側の粘膜と歯茎との間にある細いひだのようなものです。

上の唇を引っ張ったときに前歯の上あたりにあるのが上唇小帯。ベロを上にあげたときに引っ張っているのが舌小帯です。

今回はこの小帯の異常についてお話しします。

上唇小帯短縮症ってなに?

上唇小帯短縮症とは、文字の通り上唇小帯が短いという症状です。

上唇小帯が短いために、上唇が歯茎に固定されてしまい上手に哺乳できない、そのまま成長すると歯と歯の間に小帯が入り込み、すきっ歯になる可能性があります。

成長するにつれて治ることもある

年齢が低いときは太い小帯が歯と歯の間にしっかりあっても、年齢が上がるにつれて問題なくなることもあります。

永久歯に生え変わっても前歯の間に小帯があり、すきっ歯などの原因になるようでしたら、切除手術をする可能性もあります。

歯ブラシのときに傷がつきやすい

上唇小帯が歯と歯の間にあると、特に歯磨きで前歯を磨くときに、小帯に傷がつきやすくなります。

仕上げ磨きなどを行う場合は、指で小帯を保護しながら優しく磨いてあげましょう。また、転んだりしたときに小帯を切ってしまうこともあります。

舌小帯短縮症とは?

舌小帯短縮症も文字の通り舌の小帯が短いという症状です。

舌小帯の長さが短かったり、位置が通常とは違う位置にあるために、舌を正常に動かすことができません。

症状は話しづらいなど様々です

症状としては、発音をうまくすることができず話しづらい、早口言葉が苦手、うまく飲み込むことができない、舌先がハート型になる、舌が低位にあるなどがあります。

赤ちゃんの場合哺乳しづらい、しっかり飲めていないために体重が増えない、乳房への須樹が浅いといった症状があります。

どのように治療するの?

舌小帯短縮症の治療は程度によって異なります。軽度の場合は舌のトレーニングを行い様子を見ます。重度の場合は手術をしなければいけない場合もあります。手術の場合は麻酔をしてほとんどの場合は日帰りでの手術となります。

お子さんのお口をみて気になる場合はかかりつけ医へ

もし、仕上げ磨きなどをしている時や、お子さんの口元をみたりしてみて気になることがあれば早めにかかりつけ医に相談しましょう。

発音障害などがある場合もお気軽にご相談ください。

歯磨き粉は自分に合っていますか?~歯磨き粉のチョイス~

毎日何気なく歯磨きのときに歯磨き粉をつけている方が多いかと思いますが、その歯磨き粉ってご自身に合っているものなのでしょうか。今回は歯磨き粉について詳しくお話しします。

歯磨き粉にはいろいろな種類がある

歯磨き粉には、皆さんがよく知るペーストタイプのもの以外にも、ジェル状の歯磨き剤、粉歯磨きというものもあります。

ジェルタイプのものは、ブラッシング後に口の中に有効成分が残りやすいと言われています。

歯磨き粉には様々な用途がある

ドラッグストアなどを見てみると、いろいろな種類の歯磨き粉が販売されているのが分かるかと思います。

医薬品、医薬部外品、化粧品など様々ですが、用途を確認したうえでご自身の症状に合った歯磨き粉を選ぶようにしましょう。

虫歯を予防するにはフッ素入りのもの

虫歯予防を重視するのであれば、フッ素入りの歯磨き粉を選ぶと良いでしょう。

フッ素は歯質を強化したり、虫歯菌を抑制したりする効果があります。

特にジェルタイプのものは、先ほどお話ししたように有効成分が残りやすいので最近増えてきています。

歯周病など歯茎のトラブルには専用のものを

歯周病や歯肉炎などで悩んでいる方は、歯周病に効果のある歯磨き粉を選ぶようにすると良いでしょう。歯周病に効果があると書いてある歯磨き粉は多く販売されていて迷う方も多いと思います。その時は、歯科医院でアドバイスをもらい、オススメを聞いてみると良いかと思います。

口臭が気になる方は炭が配合されているものもあります

口臭が気になる方は、口臭予防に特化した歯磨剤がお勧めです。

最近では、炭を採用した歯磨き粉なども販売されていますし、口臭の原因でもある舌苔を除去するのに有効な舌磨き用の歯磨き粉もみかけます。

着色が気になる方はステイン除去の歯磨き粉を!

歯についているステインなどの着色が気になる方は、ステイン除去に特化した歯磨き粉を使用するといいでしょう。しかし、ステイン除去の歯磨き粉には研磨剤が多く含まれているものもありますので、成分などを確認して使用すると良いかと思います。

研磨剤が含まれていなくても、着色を浮かせて除去するものなどもありますので、気になる方は歯科医院へご相談ください。

自分に合った歯磨き粉を使用しましょう

いろいろな種類の歯磨き粉の中から自分に合った歯磨き粉を選択するのは大変かと思いますが、ご自身が今困っていることに効果があるものや成分などを確認したうえで使用してみると良いかと思います。

試供品があるものなどもあるかと思いますので、お店や歯科医院に聞いてみると良いかと思います。

永久歯を虫歯から守ろう!~シーラントって知っている?~

お子さんの歯が乳歯から永久歯に生え変わった親御さんが、一番心配なことは永久歯が虫歯になってしまうことなのではないでしょうか。

永久歯を虫歯から予防する治療があるって知っていましたか?

虫歯の予防をするシーラントとは

奥歯の歯の溝の部分はとても細かく、歯ブラシの毛先も行き届くのが難しい部位となります。そのため、磨き残しがありやすく、虫歯になりやすくなってしまいます。

シーラントは奥歯の溝の部分をプラスチックの樹脂で埋めることで歯を虫歯になりにくくします。

シーラントのメリットは?

シーラントのメリットとしては、先ほどもお話ししたように、溝を埋めることでしっかりブラッシングすることができ、虫歯予防になります。

特に生えたばかりの歯は、溝が深く、歯自体が未熟で柔らかいので虫歯になると進行が速いと言われています。

歯を削らずに治療できる

また、シーラントは歯を削らなくても治療が可能なので、お子さんも安心して治療することができます。

虫歯になってしまうと、歯を削らなければならない場合があります。そうなる前にシーラントで予防できるといいですね。

保険診療で治療ができる

シーラントは保険内での治療となりますので、費用も気にすることなく治療ができます。

治療回数も1回程度で済む医院がほとんどだと思いますので、かかりつけ医にご相談ください。

シーラントのデメリットは?

シーラントのデメリットとしては、シーラントが取れてしまうことがあるということです。

シーラントは歯を削って詰めるわけではないので、虫歯の治療のように歯を削って詰め物を詰める治療よりは取れやすいという点があります。

シーラントが取れたままにすると逆に虫歯になりやすい

シーラントが取れてしまっても、虫歯などではないので痛みなどはありません。

シーラントが一部だけ取れた場合は、その歯とシーラントの段差に汚れがたまり、虫歯になってしまうこともありますので、注意しましょう。

定期検診が重要

シーラントをした後は、シーラントが取れていないかなど定期的に確認することが重要です。もし、取れていたとしても、再度シーラントを行うことも可能なのでお子さんのお口の中をしっかり観察してあげてください。

また、定期検診では歯磨きの仕方などを教えます、ご自身の磨き方の欠点などがあればお話しさせていただくのでぜひ、ご相談ください。

かぶせ物がある歯の磨き方~正しく磨いて長持ちさせよう~

虫歯の治療などでかぶせ物を入れている人の中には、かぶせ物が入ったから治療が終わった!と思う方もいるかと思います。

しかし、かぶせ物をかぶせた後、しっかりとお口の中をケアできていないと、かぶせ物の下に虫歯になって治療のし直しということもあります。

今回はかぶせ物の歯の磨き方についてお話しします。

かぶせ物を入れると虫歯にならない?

かぶせ物自体は人工歯なので虫歯になるということはありません。

しかし、かぶせ物とご自身の歯との隙間をしっかりと清掃しないとそこから虫歯になってしまい、治療をやり直さなければいけないということも考えられます。

歯茎とかぶせ物の境目は優しくブラッシング!

歯茎とかぶせ物の間が一番虫歯になりやすい部分ですが、その部分を一生懸命にごしごし磨いてしまうと、歯茎傷つき、歯肉退縮の原因となります。

また、金属などで裏打ちされているかぶせ物の場合金属部分が見えてきてしまうことがあります。

歯茎が下がってくるとそこにプラークなどもたまりやすいので悪循環ですよね。

タフトブラシを活用しよう

そこで使用してほしいのがタフトブラシです。

タフトブラシはブラシの頭の部分が小さいので細かいところを磨くのに適しています。鏡を見ながら、歯茎のラインをなぞるように優しく磨いてあげると汚れが落ちます。また、磨きにくい奥歯の奥の部分もタフトブラシを使うと磨きやすいかと思います。

歯と歯の間はフロスで清潔に

歯と歯の間は汚れが貯まりやすく、歯ブラシでは汚れを落としきることができません。

糸ようじやフロスを使い清掃していきましょう。歯茎を傷めないように歯茎の中に入れ込みすぎないのがポイントです。

隙間が大きいところは歯間ブラシを使用しましょう

ブリッジなど連結されているかぶせ物の歯と歯の間には歯間ブラシが有効です。また、歯と歯の隙間が大きい場合もフロスよりは歯間ブラシのほうが効率的です。

歯間ブラシはご自身の歯間の大きさを確認してサイズを選ぶようにしましょう。わからなければ歯科医院で相談してみると良いでしょう。

また、ブリッジが清掃しやすいように横からフロスを入れることができるブリッジ用のフロスなどもあります。

変化があったら歯科医院へ

かぶせ物を長持ちさせるためにもお口の中の清掃をしっかりと行い、もしかぶせ物が欠けたり、ぐらつきがあったり外れたりする場合は歯科医院で診てもらいましょう。

古いかぶせ物が歯に合っていない場合は、作り直すことも考えていくと良いかと思います。

歯のかぶせ物にはどのようなものがあるの?~メリット・デメリット~

多くの人の中には、歯が虫歯になってしまい、かぶせ物をしているという人もいるかと思います。

この歯のかぶせ物には、いろいろな種類があるって知っていましたか?

今回は歯のかぶせ物について詳しくお話しします。

保険治療でできる硬質レジン前装冠

硬質レジン前装冠は、表はレジンでできていて裏は金属でできているかぶせ物です。

表側は白いので審美的にも良いので前歯などの治療に適しています。

また、金属の裏打ちがされているので強度があります。

レジンの色が変色してくることがある

デメリットとしては、表面のレジンが時間がたつにつれて変色してきてしまったり、歯茎とかぶせ物のつなぎ目の部分が金属のため、黒く変色したりすることがあります。

また、金属の裏打ちがされているため、金属アレルギーの方には不向きです。

全体がレジンの硬質レジンジャケットクラウン

硬質レジン前装冠と違い、硬質レジンジャケットクラウンは全体がレジンでできています。そのため、金属アレルギーの方も安心してかぶせることができます。

しかし、レジンでできているために強度があまりありません。そのため、力がかかる奥歯などには不向きとなります。

また、使っているうちに冠がすり減ってくるというデメリットもあります。

陶材でできているオールセラミッククラウン

オールセラミッククラウンは全体がセラミックでできた冠です。そのため、金属アレルギーの方でも大丈夫です。

また、天然歯のようなつやがあり、しっかりと光の透過性がありますので、審美的にもとても良いかと思います。

オールセラミッククラウンは保険外治療

デメリットとしては保険外の治療となってしまい、費用が高くなってしまいます。

また、オールセラミッククラウンは硬く割れやすい性質をもっているので、力のかかる奥歯よりは、前歯のほうが向いています。

全体が金属で覆われている金属冠

みなさんがよく聞くかぶせ物はこの“銀歯”とよばれる金属冠ではないでしょうか。

全体が金属できているため丈夫で、力のかかる奥歯の治療に最適です。

しかし、金属なので審美性がよくありません。また、金属アレルギーの方には不向きとなります。

保険外治療の金属冠

銀歯は保険でできる治療ですが、保険外の金属冠もあります。

それが“金歯”です。お金持ちの方の歯にかぶっているという印象がある人も多くいると思います。金歯は金属アレルギーを起こしにくく、歯になじみやすいというメリットがあります。しかし、全体が金色のため、審美的に目立ちます。

その他にもいろいろな種類のものがあります。

最近では保険内でCAD/CAM冠という全体が白い歯も入れられるようになりましたし、保険外の治療であれば様々な材料のかぶせ物があります。

ご自身の歯のことでかぶせなおしたいなど要望がある方はご相談ください。

あなたの歯は大丈夫?~傷んでいる歯ってどんな歯?~

普段何気なく、食後に歯磨き、寝る前に歯磨き、、、と歯磨きが習慣になっていて、お口の中をゆっくりと観察するということをしている人は少ないのではないでしょうか。

もしかしたらあなたの歯に傷んでいる歯があるかもしれませんよ。

今回は、傷んでいる歯についてお話ししたいと思います。

歯にひびが入っていませんか?

歯を観察してみるとなんだが縦にひびが入っている、歯がすり減っている気がするという方も多いかと思います。

歯にひびが入る・すり減る原因は様々ですが、歯ぎしりや食いしばりも原因の一つです。

悪化すると歯が欠けてしまったり、しみたりする症状がでる場合もありますので、ひびやすり減りのようなものをみつけたら、歯科医院へ相談してみると良いでしょう。

お口の中に詰め物がある歯

虫歯の治療などで、お口の中に詰め物がる方は、詰め物が欠けていないか、段差がないかなど確認してみてください。

歯と歯の間の詰め物であれば、フロスや糸ようじを通すことで段差の有無がわかります。

詰め物が欠けているのを放置してしまうとそこから虫歯になってしまう可能性がありますので、治療が終わったらそれで終わりではなく、しっかりとケアをするのと同時に、変化がないか確認するようにしましょう。

かぶせ物が外れていませんか?

詰め物以外にも、歯にかぶせ物をしている人もいるかと思います。

かぶせ物も長い年月口腔内にあると、合わなくなってきてしまい、歯の根っこがみえてきてしまったり、がたつきがあったり、かぶせ物の隙間から虫歯になってしまうこともあります。

ご自身でわかりづらい場合は定期検診などのときに診てもらうと良いでしょう。

歯の根っこがでてきてしまっている

歯を観察してみると、歯茎が下がって歯の根っこが見えてきてしまっている方もいると思います。

特に年齢を重ねるにつれて歯茎が下がってくる傾向にあります。また、歯ブラシの圧が強い方は、歯茎を傷つけてしまい歯茎が下がることがあります。歯茎が下がって象牙質が出てくることで、知覚過敏の症状が出ることがあります。

ブラッシング圧が強い方は磨き方を改善するようにしましょう。

酸蝕症になり象牙質がみえてくる

酸っぱいものを多く摂取する方に気を付けていただきたいのが酸蝕症です。

酸蝕症は、歯の表面が酸で溶かされることで象牙質が出てきてしまう症状です。特に酢などを毎日飲んでいる方などは注意して歯を観察してみてください。

一度ゆっくり鏡で観察してみてください

お口の中を観察していると、少しの変化にもすぐに気づけるかと思います。

なにか症状が出る前に、気づいたことがあればお気軽に歯科医院に相談してくださいね。

また、定期検診のときに診てもらうのも良いかと思います。

アスリートと虫歯の関係~アスリートは虫歯になりやすい?~

最近では、運動不足などにならないように、ランニングをしたりウォーキングをしたり、スポーツをする人が増えてきています。

いろいろなスポーツのアスリートの活躍もテレビなどで見ることが多いですね。

アスリートが虫歯になりやすいという話をきいたことがある人もいるかと思います。

アスリートと虫歯の関係について

激しい運動で口呼吸になることで口腔内が乾燥する

激しい運動をすると鼻での呼吸が苦しくなり、自然と口呼吸になってしまいますよね。

口呼吸することでお口の中が乾燥し、唾液も乾いてくるので、唾液の再石灰化作用が働きにくくなります。

運動をして疲れると甘いものが食べたくなる

運動をして体が疲れると甘いもの(糖分)が食べたくなりますよね。

糖分をとる回数が増えることで虫歯のリスクも高まります。

また、疲れてしまって食事後や甘いものを食べて歯磨きをしないで寝てしまうということも体験したことがある人が多くいるかと思います。

虫歯は特に寝ている時が要注意となりますので、歯磨きをしないで寝てしまうと虫歯リスクが高まります。

スポーツドリンクで歯が溶ける

スポーツドリンクにはミネラルや水分などが入っていますが、やっかいなのですが、糖分が入っているスポーツドリンクが多いです。また、スポーツドリンクの中には酸が入っています。酸は、長い間お口の中にあると歯を溶かしてしまいます。スポーツをしている時は頻繁に水分補給をしますよね。そのため、お口中に酸が残りやすくなっています。

また、お口の中の唾液が乾燥していると、酸や糖分を洗い流す作用が低下しているため虫歯のリスクが高まります。

水分補給をするときは糖分控えめのものを選んだり、飲んだ後は一口お水やお茶を飲んだりすると良いでしょう。

汗をかくことで唾液の分泌が減る

運動をしていて汗をかくことで唾液の分泌が減ります。そのため、唾液の持つ再石灰化作用や、自浄作用などが働かず、お口の中は普段よりも虫歯になりやすい状況になってしまいます。

スポーツの練習が忙しくて定期検診に行けない

特に学生などで部活などをしていると、練習や大会などで忙しく、なかなか歯医者に行くということができない人も多いです。お休みがあったとしても、休養にあてたり、自分の趣味に時間を使ったりして、歯医者に行くのは後回しになってしまいがちです。

お口から健康にすることが大切

アスリートはお口の中に大きな虫歯があって痛みが出ていたりしたら、練習どころではないですよね。

そうならないためにも、日々お口の中をしっかりとブラッシングし、時間があるときには半年に1回でもいいので定期検診へ行ってみてください。

知覚過敏で歯がしみる?~歯がしみやすい生活習慣(2)~

前回、歯がしみる原因には、歯磨きの磨き方や、歯磨き粉選びが重要というお話をしましたが、今回はそれら以外に歯がしみる生活習慣にはどのようなものがあるかお話ししたいと思います。

歯ぎしりや食いしばりをしていませんか?

寝ている時に歯ぎしりやくいしばりをしていると言われたことがある人もいるのではないでしょうか。

歯ぎしりや食いしばりなどの過剰な力が歯にかかると、歯が欠けてしまったり、ひびが入ってしまうことがあります。

歯ぎしりや食いしばりをすることでも、神経が過敏になってしまいしみる症状が出ることがあります。

予防するにはどうしたらいいの?

歯ぎしりや食いしばりを指摘されたら一度歯科医院へ相談してみてください。

症状にもよりますが、寝ている間にマウスガードをはめて寝ることで、歯への負担を少しでも減らすことができます。

気になるようならまず歯科医院へ相談しましょう。

スポーツ飲料を多く飲んでいませんか?

部活やスポーツをしている人の中には、水分補給のために、スポーツドリンクをちびちびと飲んでいる人もいるのではないでしょうか。もちろん熱中症対策のためにも水分補給は重要です。

しかし、スポーツドリンクばかり休憩の合間にちびちび飲むということを続けると、歯の表面が溶けやすい状態となります。

歯がすり減る原因になる

歯の表面が溶けやすい状態で歯磨きをごしごししてしまったり、スポーツなどで食いしばったりすると歯がすり減りやすく、しみる症状が出やすくなりますので注意しましょう。

また、スポーツ後は疲れてそのまま歯磨きをせずに寝てしまうということもありますので、寝る前には歯磨きをするように心がけましょう。

酸っぱいものの食べすぎも注意!

最近では、健康のために酢を飲んでいる方などが増えてきています。

もちろん、健康のためにはとても良いことだと思います。

しかし、歯にとっては摂取しすぎはあまり良くないので、酢などを飲んだ後は飲みっぱなしではなく、しっかりと歯磨きするようにしましょう。

お口の中の乾燥も注意が必要です

お口の中が乾燥することで、唾液の自浄作用などがうまく作用しません。

そのため、口腔内が汚れてしまい虫歯などのリスクを上げてしまいます。

お口が渇いているなと思ったら水分補給をし、お口を潤すマウスリンスなどを使用して、口の中を乾燥から防ぎましょう。

症状がでたら歯科医院へ

このように、私たちの周りには、しみるリスクを上げてしまう生活習慣や癖が多くあります。もし、しみる症状がでてきたら、放置せず、近くの歯科医院で診察してもらってください。

知覚過敏で歯がしみる?~歯がしみやすい生活習慣(1)~

皆さんの中には、冷たいものを食べたり飲んだりすると歯がしみる・歯磨きをするときにブラシが当たるとしみるなどというような知覚過敏の症状がでて困っている方も多くいるのではないでしょうか。今回は歯がしみやすい生活習慣についてお話しします。

象牙質が露出することでしみる

歯の表層はエナメル質という硬い物質でできています。エナメル質は削ったりしても痛みが出ることがありません。エナメル質の内部には象牙質という構造になっています。象牙異質は歯の出ている部分(歯冠部)はエナメル質に覆われているのですが、歯の根っこの部分は、象牙質がむき出しの状態になっています。

この象牙質が何らかの原因で露出することで、刺激が神経に伝わり、しみるという症状となります。

ごしごし歯磨きをしていませんか?

歯磨きを力強くごしごしと行うことで、無意識のうちに歯や歯茎を傷つけている可能性があります。

歯が傷つくことで歯が削れてしまい、しみる症状がでてしまいます。

また、歯茎が傷つくことで、だんだん歯茎が退縮してしまい、歯の根っこがでてきてしまうことでしみる症状がでてきます。

強く磨いたからと言って汚れは落ちない

歯ブラシで強くごしごしと磨いたからと言って、汚れが落ちるわけではありません。

力は強く入れなくても、歯ブラシの毛先がしっかりと歯に当たっていて、細かく丁寧にみがくことで、しっかりとした歯磨きができます。特に、歯ブラシを“グー”でもって磨くと、無駄な力がかかってしまい、歯や歯茎を傷つけやすいので、磨くときは“えんぴつ持ち”で歯ブラシを持って磨くと良いでしょう。

歯磨き不足もしみる原因に

歯磨きがしっかりできていないと、プラークなどの汚れが歯に残ったままの状態となってしまいます。

もちろんその状態が続くことで虫歯になるリスクが上がります。

プラークなどの中に潜んだ虫歯菌が酸を出すことで、歯の表面を溶かして虫歯になってしみるということもあるので、しっかりと歯磨きするようにしましょう。

ステイン除去の歯磨きでしみるリスクが上がる?

着色などで悩んでいる方の中には、研磨剤が多く含まれている歯磨き粉を使用している人もいるのではないでしょうか。市販でも、ステイン除去のものなどいろいろな歯磨き粉が販売されていますよね。

研磨剤が多く含まれた歯磨き粉もしみるリスクを上げてしまいます。

研磨剤が多く入っていると歯を傷つける

研磨剤が多く入っている歯磨き粉で歯磨きを続けると、歯に傷がついてしまい、しみる原因となることがあります。

もし、歯磨き粉選びに迷ったら歯科医院へ相談してみましょう。

上記以外にも様々な生活習慣でしみるリスクが上がることがあります。歯がしみやすい生活習慣(2)でお話しします。

毎日の習慣でお口も健康に~お口のエクササイズ~

最近では、健康に対する意識が高まり、ウォーキングやランニング、ヨガなど簡単に体を動かす人が増えてきています。

身体だけではなくお口も一緒にエクササイズしませんか?

今回は簡単なお口周りのエクササイズについてお話しします。

毎日なにかを“やろう!”とすると3日程度であきてしまい、やめてしまう人も多くいるかと思います。ダイエットなどは特にそうですよね。

飽きないためにも、毎日やっている行動のなかでエクササイズしてみてはいかがでしょうか。

朝起きて顔を洗ったときに唾液腺マッサージ

顔を洗うだけではなく、洗った後や化粧水などを付けたときに、顎の下から耳の下までグーッと押してリンパを流してあげましょう。また、耳の下や顎の下に親指をグーにして刺激をして唾液腺マッサージをしてみましょう。

ご飯を食べている時はいつもより多めに噛む

ご飯を食べるときは、普段噛んでいるのより意識して多めに噛んでみましょう。最初は顎が疲れたりするかもしれませんが、それはしっかりと噛んでいなかった証拠です。

しかし、初めから多くしてしまうと長続きしないので、少しずつ回数を増やすようにしましょう。しっかり噛むことで満腹中枢が刺激され、ダイエットにもつながりますよ!

歯磨きをした時は歯だけではなく歯茎も

歯磨きをするときは歯面だけをみがくのではなく、歯と歯茎の際の部分や、歯茎もマッサージしながら磨いてみましょう。歯ブラシだけではなく、指で円を描きながらマッサージや、少し圧をかけて押してみるのも良いかと思います。

うがいのときもエクササイズ

うがいをする時も、しっかりとお口を閉めてぶくぶくうがいをしましょう。普段は何気なく行っていることですが、頬の筋肉や唇の筋肉を意識して行うと意外と疲れますよ。やってみてください。

鏡を見ながらお口の体操

鏡を見ながらお口を“いー”“うー”と声に出しながら運動してみてください。

口輪筋(お口の周りの筋肉)の運動になります。また、お子さんなどがいるお家は早口言葉などを言い合ってみるのも舌の運動にもなります。

このように日々いろいろなエクササイズができます。上記に紹介した運動の他にも、日常様々なエクササイズができるかと思いますので、それを探してみるのも楽しいですよね。是非やってみてください!

歯が溶けてしまう病気~酸蝕症って知っていますか?~

皆さんの中には歯が溶ける病気といえば”虫歯”と思う方も多くいるかと思います。

もちろんそれも間違いではありません。しかし、虫歯以外にも歯が溶けてしまう酸蝕症というものがあります。

今回は酸蝕症について詳しくお話しします。

虫歯と酸蝕症は何が違うの?

虫歯というのは、お口の中の磨き残し(プラーク)の中にいる虫歯菌が、糖分などを栄養として酸を作り、その酸が歯を溶かして虫歯にしていきます。酸蝕症はお口の外からの酸(スポーツドリンクや果物など)や、胃液などの酸により、歯が溶かされてしまう病気です。

虫歯と酸蝕症では歯の溶け方が違う

虫歯の場合は歯の溝や歯と歯の間などプラークが残りやすい部分に局所的に溶け始めます。放置すると歯に穴が開き、最悪の場合神経の治療をしなければいけないこともあります。

酸蝕症の場合は、飲み物や胃液に触れた部分の歯が広範囲に溶けます。放置すると象牙質が見えてきて知覚過敏のような症状や、歯の表面が弱くなっているので虫歯になりやすくなります。

酸蝕症になりやすい食べ物ってあるの?

酸蝕症になりやすい食べ物としては、グレープフルーツやレモンなどの柑橘系のくだものや、スポーツドリンク、酢、ビタミンドリンクなどがあります。

これらの食べ物を食べてはいけないわけではありません。お口の中に長時間停滞させることで酸蝕症の原因となります。また、これらの食べ物を毎日頻繁に食べる習慣がある人や、飲み物を少しずつ時間をかけて飲んだりする場合は注意が必要です。

酸蝕症は増加傾向にある?

最近では、健康増進を目的に毎日“酢”を飲む習慣をつけている人も多くいます。

また、若い人の中には拒食症や過食症などの摂食障害やダイエットなどにより、自分で嘔吐するように促すことで胃酸がでてきて、酸蝕症の原因となることもあります。

酸蝕症はどのように予防したらいいの?

まず、食べ物や飲み物をだらだら時間をかけて食べないことが大切です。

また、酸蝕症の原因となる食べ物や飲み物を飲んだ後はうがいをしてお口の中をリセットしましょう。

特に運動中にスポーツドリンクなどを何度も飲む場合は注意が必要です。

運動中は口呼吸となり、汗もかくことで、お口の中の唾液が作用しにくい状況となっています。そのため、唾液による自浄作用も働きにくいので、うがいをすると良いでしょう。

すぐ歯磨きをすると歯が削れてしまう場合も・・・

酸蝕症の原因となる食べ物や飲み物を多く飲んだ直後は、歯の表面のエナメル質がやわらかくなっています。

そのため、直後に歯ブラシでごしごし磨いてしまうと歯の表面が削れてしまうこともあるので、まずうがいをして、30分後ぐらいにブラッシングを行うと良いでしょう。

酸蝕症かなと思ったら歯科医院へ!

お口の中を鏡で見てみると酸蝕症かな?と思うこともあるかと思います。

その場合はもう自分では治すことができないので、かかりつけの歯医者さんに診察してもらってください。

ホワイトニング後の注意~後戻りってするの?~

皆さんの中には、ホワイトニングを行って歯が白くなって気持ちも明るくなった人も多くいるのではないでしょうか。歯が白くなるだけで見た目の印象も変わりますよね。

今回はホワイトニングを行った後の注意点についてお話しします。

ホワイトニングの直後は着色がつきやすい

ホワイトニングを行うことで歯を覆っている膜のペリクルがはがれてなくなります。

歯を覆っている膜がないので着色が付きやすくなってしまうというわけです。このペリクルが戻り始めるのは約2時間後。完全に元に戻るまでは24時間程度かかると言われています。

ホワイトニング後24時間は色のついたものに気を付けましょう

ペリクルが元に戻るまでにコーヒーやカレー、赤ワイン、ナポリタンなど色の濃いものを食べてしまうと、着色が付きやすくなってしまいます。また、たばこも着色の原因となりますので、ホワイトニングを行っている間はできるだけ禁煙を心がけましょう。

ホワイトニング後は逆に歯を強くするチャンス

先ほどお話ししたようにホワイトニングをするとペリクルがはがれるために、フッ素やカルシウム、ミネラルなどを含んだジェルペーストを使用することで、歯質を強化することにつながります。

ホワイトニングって後戻りするの?

ホワイトニングをしたからと言って、残念ながら永遠にその白さが続くわけではありません。

後戻りには、歯磨きの仕方や、その人の生活習慣などにより個人差があるので、一律にどのぐらいで戻るとは言えません。

歯の白さを長持ちさせるためには?

ホワイトニングの白さを長持ちさせるためには、まずしっかりとした歯磨きが重要です。

また、歯科医院などで定期検診を受け、PMTC(歯面研磨)などをしてもらい、お口の中のケアをしっかりと行うと良いでしょう。

生活習慣の面では、毎日コーヒーやお茶を飲んでいる人はその分戻りが早いと言われています。喫煙者の方はタバコも着色の原因となりますので注意しましょう。

後戻りして来たらどうしたらいいの?

後戻りして来たら、また自分の思う白さになるまでホワイトニングを行いましょう。しかし、ベースが白いところからのスタートとなるため、初めてホワイトニングを行った時よりは時間はかかりません。

しっかりとした定期検診を

歯科医院での定期検診のときに、歯の色などをみてもらい、後戻りしてきたかどうかを判断してみても良いかと思います。

ぜひ、鏡を見て色が戻っている感じがしたら歯科医院へ相談してみましょう。

ホワイトニングで歯を強くする?~ホワイトニングの歯への影響~

みなさんの中には、歯を白くする”ホワイトニング”を行ったことがある人も多くいるのではないでしょうか。最近では、面接や結婚式、大切なイベントなどの前に歯を白くするという方が増えてきているようです。今月はホワイトニングは歯を白くする以外に歯にどのような影響があるのかをお話しします。

ホワイトニングで歯の表面の膜が剥がれる

歯の表面はペリクルという膜で覆われています。

ホワイトニングをすることで、歯の表面のペリクルが剥がれ、唾液などのカルシウムなどの成分が直接歯に戻っていきます。

ホワイトニングをすることで歯質強化につながる

このように、ホワイトニング直後の歯は、薬剤でペリクルが剥がれているため、様々な成分を取り込みやすくなり、再石灰化のスピードが上がります。その結果、歯質が硬く丈夫になります。

ホワイトニングをする前の歯は、ペリクルで覆われているため、大事な成分が歯に浸透するまで時間がかかったり、再石灰化のスピードが下がったります。

フッ素ジェルを併用するのもOK

ホームホワイトニングを行っている人は専用のマウスピースを作成しています。

そのため、ホワイトニングを行ったら、ホワイトニングジェルの代わりにフッ素ジェルなどを入れてお口にはめることでさらに歯質を強化することができます。

ホワイトニングの薬剤はオキシドールの仲間

ホワイトニングで使用されている薬剤は、過酸化水素や過酸化尿素です。この二つは皆さんも聞いたことがある人もいるかもしれませんが、オキシドールの仲間です。

オキシドールには殺菌作用がある

みなさんもケガをして傷ができてしまったときや、消毒をするときにオキシドールを使ったことがある人もいるかと思います。オキシドールには消毒や殺菌の効果があり、お口の中に浮遊している虫歯菌や歯周病菌を減少させる作用があります。

このように、ホワイトニングは歯を白くするだけではなく、歯自体を強くしたり、虫歯や歯周病の予防にもなったります。

ただ、歯がしみる症状が出ることもありますので、興味のある人はぜひ、専門医へ相談してみてください。

歯が折れてしまった時どうしたらいいの?~緊急時の対処法~

皆さんの中には、階段などで転んでしまって歯が欠けてしまったり、折れてしまったりしたことがある人もいるのではないでしょうか。

このような場合はどのように対処したらよいのでしょうか。

歯が破折する場面はどのような時?

歯が破折する場面は以外にも身近にあります。

たとえば、スマホを見ながら歩いていて物や人とぶつかってしまったとき、ラグビーやバスケットなどのスポーツ中にぶつかってしまい歯が折れてしまったなんてこともあります。

歯が折れるだけではなく、歯が抜け落ちてしまう場合もあります。

これらは、大人にも見られますが、小さなお子さんにもよくありがちです。

ケガをした時はまず症状の確認をします

ぶつかって倒れてしまったときなどは、頭をぶつけていないか、吐き気・頭痛などはないか、とこかケガをしていないかなどを確認します。もしそのような症状がある場合は、救急車を呼ぶなどして緊急外来へ受診しましょう。

歯が抜け落ちてしまった場合

歯が抜け落ちてしまった場合は、抜けてからの時間が大切です。歯が抜けてから数十分以内に元に戻せれば(再植)根付きやすいと言われています。

では抜けた歯はどのように保存したらよいのでしょうか。

抜けた歯は乾燥させてはいけません!

抜け落ちてしまった歯は、汚いからと言って布などで汚れを取ってハンカチに包んで持ってくる人がいますが、それは間違いです。

また、水で洗ってしまうと、水の中の塩素などが影響するので、汚れていてもそのまま保存液に入れるか、新鮮な牛乳の中に入れて保存してください。

保存した歯を持って歯科医院へ!

歯が抜け落ちてしまった場合、再植するには時間との勝負となります。

必ず再植できるというわけではありませんが、保存していた歯を一緒にもって歯科医院を受診しましょう。

破折している場合は神経の治療となる場合も

歯の大部分が破折してしまって神経が見えてきている場合は神経の治療が必要となります。破折している範囲が小さい場合や、神経まで到達していない場合は、虫歯の治療のときに使うレジンで詰めたり、歯の形にしたりして修復します。

治療後は経過観察が必要

再植した場合は、しっかり歯が根付いているかなどを確認したりします。

また、あとから痛みなどが出てくる場合があるので、必ず経過観察で歯科医院を受診するようにしましょう。

ホワイトニングで歯を強くする?~ホワイトニングの歯への影響~

みなさんの中には、歯を白くする”ホワイトニング”を行ったことがある人も多くいるのではないでしょうか。最近では、面接や結婚式、大切なイベントなどの前に歯を白くするという方が増えてきているようです。今月はホワイトニングは歯を白くする以外に歯にどのような影響があるのかをお話しします。

ホワイトニングで歯の表面の膜が剥がれる

歯の表面はペリクルという膜で覆われています。

ホワイトニングをすることで、歯の表面のペリクルが剥がれ、唾液などのカルシウムなどの成分が直接歯に戻っていきます。

ホワイトニングをすることで歯質強化につながる

このように、ホワイトニング直後の歯は、薬剤でペリクルが剥がれているため、様々な成分を取り込みやすくなり、再石灰化のスピードが上がります。その結果、歯質が硬く丈夫になります。

ホワイトニングをする前の歯は、ペリクルで覆われているため、大事な成分が歯に浸透するまで時間がかかったり、再石灰化のスピードが下がったります。

フッ素ジェルを併用するのもOK

ホームホワイトニングを行っている人は専用のマウスピースを作成しています。

そのため、ホワイトニングを行ったら、ホワイトニングジェルの代わりにフッ素ジェルなどを入れてお口にはめることでさらに歯質を強化することができます。

ホワイトニングの薬剤はオキシドールの仲間

ホワイトニングで使用されている薬剤は、過酸化水素や過酸化尿素です。この二つは皆さんも聞いたことがある人もいるかもしれませんが、オキシドールの仲間です。

オキシドールには殺菌作用がある

みなさんもケガをして傷ができてしまったときや、消毒をするときにオキシドールを使ったことがある人もいるかと思います。オキシドールには消毒や殺菌の効果があり、お口の中に浮遊している虫歯菌や歯周病菌を減少させる作用があります。

このように、ホワイトニングは歯を白くするだけではなく、歯自体を強くしたり、虫歯や歯周病の予防にもなったります。

ただ、歯がしみる症状が出ることもありますので、興味のある人はぜひ、専門医へ相談してみてください。

ホワイトニングをやる上で疑問に思うこと~白くなりにくい歯がある?~

就職の面接や結婚式にむけてホワイトニングで歯を白くしようと考えている人も多いかと思います。ではホワイトニングで白くできない歯ってあるのでしょうか?

今回はホワイトニングをする上で皆さんが疑問に思っていることをいくつか解説します。

白くなりにくい歯ってあるの?

ホワイトニングといっても、すべての歯が白くできるというわけではありません。

ご自身の歯にかぶせ物をしている場合は、その歯を白くすることはできません。

もし、かぶせ物の歯が着色などで色がついている場合は、ステイン除去などを行うときれいにすることができます。

虫歯治療で詰め物をしている歯は白くならない

かぶせ物と同様、虫歯治療をしていて白い詰め物などをしている場所は白くなりません。

また、ホワイトニングをしていくとご自身の歯と詰め物の色に差が出てしまい、詰め物が浮いた感じに見える場合があります。

その場合は、現在の詰め物を外し、ホワイトニング後の白い詰め物に詰めかえてもらうときれいになります。

ホワイトニングにも限界はあります

ホワイトニングをしたからと言って、すべての人が芸能人のように真っ白というわけにはいきません。

元の歯の色が暗めな人であれば、少し明るくなった程度、もともと明るかった人がさらに明るくしたいという人ではトーンアップはしますが、希望の明るさになるかは人それぞれです。

これらの色はシェードというものを使って色味を見ていきます。

もし、この程度まで白くしたいという要望がある人は、ホワイトニングをする前に相談してみましょう。

若い人ほど白くなりやすいと言われています

若い人の歯は、ホワイトニングの薬液が浸透しやすいために、高齢の方と比べると比較的白くなりやすいと言われています。

高齢の方は、長年唾液で歯質が鍛えられているため、薬液が浸透しにくく、薬液が作用する有機質が少ないため若い人より効果でるのに時間がかかったりします。

もともとの歯にホワイトスポットなどがある

ご自身の歯に一部白濁している部分がある方がいます(ホワイトスポット)

ホワイトニングをやったばかりのころはこのホワイトスポットが目立ってしまったりすることもありますが、焦らずじっくりと行うことで少しずつ目立ちにくくはります。

強い白濁や、白濁の範囲が広い場合は完全に同じ白さにならない場合もありますので、歯科医師に相談しましょう。

ホワイトニングができない人もいます

妊娠中の方や、無カタラーゼ症の方、テトラサイクリン歯の方などはホワイトニングを行うことができません。また、光線過敏症の方はオフィスホワイトニングを避け、ホームホワイトニングを行ったほうが良いでしょう。

このようにホワイトニングを行う上でわからないこと、疑問に思うことも多くあるかと思います。ホワイトニングを行おうと考えている方は一度歯科医院へ相談しましょう。

犬も歯周病になるの?~犬のお口のトラブルを知ろう~

皆さんの中には犬を飼っている人は多いかと思います。

実は犬のお口にもいろいろなトラブルがあるって知っていましたか?

今回は犬のお口の中のトラブルについてお話しします。

犬には歯が何本あるの?

人間の歯は、乳歯で20本。永久歯で親知らずを含め32本あります。

犬の場合は乳歯が28本。永久歯が42本あり、人間より多く歯が生えていることになります。確かに、犬のお口の中をじっくり見てみると歯が多いことに気づくかと思います。

犬も人間と一緒で乳歯から永久歯に生え変わります。

犬の歯にも歯石はつく?

人間と同様に、犬の歯にも歯石はつきます。

しかし、人間のように歯医者さんがあるわけではないので、歯石がついてきたなと思ったら、動物病院に相談しましょう。

歯石を除去するときは全身麻酔などを行い歯石除去していきます。

一番なりやすい病気は歯周病

私たち人間でも年齢を重ねるにつれて歯周病に罹患する患者さんは増えてきますが、犬も歯周病になるって知っていましたか?

犬が歯周病になると、口臭が気になってきたり、歯茎からの出血があったり、ひどくなると歯が痛くてご飯が食べられない状況になることもあります。

人間と同様悪化すると歯が抜ける

人間の場合も歯周病が悪化すると歯を支えている骨が溶かされてしまい、最終的には歯が抜けてしまいます。

犬にも同様なことが起きるのでしっかりとお口の中を観察してあげましょう。

歯が折れてしまうこともあります

犬がよく骨をかじっている姿を見たことがある人も多いかと思いますが、硬い骨をかじることで歯が折れてしまったりすることがあります。

そのため、硬い骨などをおやつなどで上げる場合は注意が必要です。

犬も虫歯になるの?

犬の場合はほとんど虫歯になることはありません。

ドックフードなどには虫歯の原因となる糖が含まれていないため虫歯にはなりにくいと言われています。しかし、おやつなど、人間の食べる甘いものなどを定期的に食べている犬の場合は虫歯になることもあります。ぜひ犬のお口の中を観察してみてください。

犬を飼っている人に中でも、お口の中を観察するという人は少ないかと思います。

ぜひ、犬を飼っている人は犬のお口の中も定期的に確認してあげて、悪いところがないかなど見てあげてくださいね。

セルフホワイトニングは要注意?!~歯科医院で行うホワイトニングとの違い~

最近ではお口の中からキレイにという考えが高まり、歯を白くしたい!歯をきれいにしたい!という方が老若男女問わず増えてきているように感じます。

インターネットでホワイトニングのジェルが購入できたり、自分でホワイトニングのトレーを作成するもの、歯に塗るマニキュアのようなものも販売されています。

では、自己流で行うセルフホワイトニングは本当に大丈夫なのでしょうか。

セルフホワイトニングは本当に白くなる?

ご自身がどの程度白くしたいかによりますが、セルフホワイトニングでは、歯科医院で行うホワイトニングのように白くするのは難しいといえるでしょう。

セルフホワイトニングは歯の表面についている汚れを浮かせて歯を白くしています。歯の表面の汚れを浮かせるだけなので、歯の中の色はそのままとなります。その結果本来の歯の白さに戻るというイメージで行うと良いかと思います。

歯科医院でのホワイトニングは表面だけでなく中から白くする

歯科医院で行っているホワイトニングは過酸化水素や過酸化尿素を使用して歯の中に薬液を浸透させて、漂白して白くしていきます。しっかりと検査をしてから行わないと口腔環境が悪くなることもあります。

定期的に歯科医院でメンテナンスを受けていて、特に虫歯や歯周病などもなく、何かあったときにすぐに相談できる歯科医院がいるのであれば、自己流のセルフホワイトニングをやってみても良いかと思います。しかし、歯科医院でやるより安いからと言ってセルフホワイトニングを行うのは注意が必要です。

大きい虫歯があるのに行うことで痛みがでることも

自己流でセルフホワイトニングをするときに、お口の中に大きな虫歯がるのに行ってしまうと、歯に痛みが出てきてしまったり、※歯髄炎を起こしてしまう可能性があります。

※歯の中に通っている神経と血管の通っている管である歯髄に炎症が起きて痛みが出る

本当にホワイトニングできる歯なのかを自分では判断できない

歯科医院で行っているホワイトニングには白くなる歯とならない歯があります。

もちろん歯全体的にかぶせ物をしている歯は、ご自身の歯が表面にでているわけではないので、白くなりません。

また、虫歯で治療してレジンを詰めている歯のレジン部分(詰め物)は白くなりません。

このような判断をするのも、自分では難しい部分があるかと思いますので、歯科医院でしっかり診てもらいながら歯科医院でのホワイトニングを行ったほうが確実かと思います。

歯科医院でホワイトニングを行う場合、どの程度白くしたいのか、最初の色はどのぐらいなのか、いつまでに白くしたいのかなど患者さんに合わせたホワイトニングを行っていきます。

自分で判断せずぜひ相談を!

このようにセルフホワイトニングでは、もしかしたら、自分の思う白さにならないこともあります。一度やってみても良いのですが、だめなら歯科医院へ相談してみるのも良いかと思います。

矯正治療したのに後戻り?~リテーナーってなに?~

矯正を行ったことのある方は、矯正をして歯がきれいに並んだ後にリテーナーという保定装置をつけることが多いかと思います。

今回はリテーナーについて詳しくお話します。

そもそもリテーナーってなに?

矯正を行うことで歯並びが悪かった歯をきれいな歯列に並べるために歯を動かしています。矯正治療直後は動かした歯の周りの骨が安定していないために、後戻りしやすい状態となっています。

そのために、リテーナーという保定装置を使用して後戻りを防止します。

歯はどのように移動していくの?

歯並びをきれいにするためには、今ある位置から歯を動かしていきます。

矯正装置により、歯に一定の力をかけることでその歯の周りの骨が溶かされます。骨が溶けることでできた空間に新しい骨ができてくることで歯が動いていきます。そのため、歯を動かしている直後はとても骨が不安定な状況にあります。

なにもしないと後戻りしてしまう

歯がきれいに並んだことに満足して何もしないと、歯の周りの組織が元あった歯の位置を記憶しているため、戻ろうとしてしまい後戻りが起こります。

また、まだ骨も不安定な状態なのでなにもしないと後戻りをしてしまうというわけです。

ワイヤー矯正もマウスピース矯正も保定期間はある

ワイヤー矯正をした場合も、マウスピース矯正をした場合も、しっかりリテーナーを使って保定をしていかないと、せっかくきれいに並んだ歯がまたがたがたしてきたりします。

マウスピース矯正の場合、きれいにならんだからといってずっとマウスピースを外していると、歯が動いてマウスピースが入りにくくなったり、きつい感じがするということも耳にします。

どのぐらいの間保定をしたらよいの?

保定の期間は人それぞれ違いますが、矯正をやったのと同じ期間は保定を続けたほうが良いかと思います。

保定の時間は最初は長時間、半年から1年ほどかけて徐々に装着する時間を減らしていきます。

ダイエットと一緒で休むと戻ります

ダイエットでせっかく痩せて理想の体重になったのに、そこで気をゆるめてしまい食事に気を付けなかったり、運動をしなくなったのではすぐにリバウンドしてしまいますよね。

矯正も同じで、歯がきれいに並んだからと言って終わるものではありません。

詳しいことは主治医の先生に聞いてみると良いかと思います。

部活に一生懸命な子に注意が必要?~お口の中の習慣について~

中学校・高校になると、野球部やサッカー部、バスケ部など多くの部活があり、お子様の活躍の場が増えていきます。

今回は特に運動系の部活に一生懸命な子に気を付けてほしいことをいくつかお話ししていきます。実はお口の中の環境と大きな関わりがあるんです。

一生懸命部活をすることで歯磨きせずに寝てしまう

学校後に一生懸命体を動かせばだれだって疲れてしまいますよね。

疲れが多くたまっていると、ご飯を食べた後そのままリビングで寝てしまったり、歯磨きをしないで寝てしまうなんてこともあるかと思います。

しかし、寝ている間は虫歯菌や歯周病菌が活発に動いています。寝る前にはしっかりと歯磨きをしてから寝るようにしましょう。

水分補給でスポーツドリンクをちょっとずつ飲む

特に夏は脱水の予防などもあり水分補給をこまめにしますよね。スポーツドリンクを少しづつ飲むことで、お口の中に糖分や酸が残り酸蝕症になりやすくなります。

そのため、スポーツドリンク以外にもお茶や水なども用意してスポーツドリンクの代わりにしてみるのも良いかと思います。

柑橘系のものを食べて疲労回復

バスケのテレビなどでよく見かける試合後のはちみつレモン。このようにレモンやグレープフルーツなどの柑橘系の食べ物はビタミンが豊富で疲労回復にもつながると言われています。しかし、柑橘系の食べ物には酸が含まれているので、食べた後は水やお茶を飲んだり、お口をすすいだりすると良いかと思います。

プロテインも注意が必要です

最近ではプロテインにもいろいろな味があり、選ぶほうも楽しくなりますよね。

しかし、砂糖の入ったプロテインは虫歯の原因となりますので、飲んだ後はしっかりとブラッシングを行ってくださいね。

夜中に起きておやつを食べながら宿題

家に帰ってきてご飯を食べて疲れて寝てしまい、仮眠から起きると、宿題や課題をやっていないのに気づくこともありますよね。もう夕食も食べ終わっているけどなんだか小腹がすいたな、、、とお菓子を食べながら宿題をする学生も多いかと思います。

お菓子をたべながら何かを行うとどうしてもだらだら食べてしまいがちです。気を付けましょう。

寝ている間に歯ぎしりをしてしまう

疲れていたり、ストレスが溜まってしまうと寝ている間に歯ぎしりをしている場合があります。朝起きて、顎がだるい感じがしたり、歯を食いしばった跡が頬の粘膜についている場合には注意が必要です。

できるだけ定期検診を心がけましょう

部活で忙しいと歯医者に行く時間を作るのも難しいかと思いますが、歯医者に行ったからといって1日つぶれるわけではないですよね。スポーツをするには歯がとても大切です。

しっかりと定期検診をしてお口の中から健康な体を作りましょう。

PMTCでお口の中のクリーニングをしませんか?

お口の中を毎日ブラッシングや補助用具などを使って清掃していても、磨きにくいところに汚れが残ってしまったり、歯石がついてしまったりしますよね。自分自身ではどうしょうもない場合は歯科医院でクリーニングをしている人も多くいるかと思います。

今回はお口の中のクリーニングについてお話しします。

PMTCってなに?

PMTCとは(Professional Mechanical Tooth Cleaning)の略です。

日本語にすると、プロが行う機械的歯面清掃のことを言います。

歯科医院に行ったときに、歯科衛生士さんが機械を使って歯を磨いてくれた経験がある方も多くいるかと思います。これが、PMTCです。

歯石がついていれば先に歯石を取ります

お口の中に歯石などがついている場合は、PMTCを行う前に、スケーリング(歯石除去)を行います。特に舌の前歯の裏側には唾液の出る線があるので、歯石が付きやすい部位になります。歯石になってしまうともう歯ブラシでは落とすことができません。

そのため、PMTCをする前にはまず歯石を除去してからクリーニングしていきます。

PMTCはどのように行うの?

PMTCは専用の機械と研磨ペーストを使用して歯面のクリーニングをしていきます。

専用の器具の先にはゴムでできたチップや、ブラシでできたチップを装着し、ペーストをつけて一本一本歯を磨いていきます。

ゴムのチップを使うかブラシのチップを使うかは、患者さんの汚れの状態や歯の並び方などを見て、合っているものを使用します。

歯がピカピカになる?

エステなどでも自分でスキンケアを行うのと違ってプロに行ってもらうとお肌がもちもち、すべすべになりますよね?PMTCは歯のエステと思ってもらっても良いかもしれません。

専用のペーストでクリーニングすることで、歯がつるつる・ピカピカになります。

また、着色などがついている場合は専用の研磨ペーストを使い落とすこともできます。

トリートメント剤などもある?

美容院などで髪をトリートメントすることがあるかと思います。

PMTCをするときに、専用のトリートメント剤を使用することで、着色や傷などをつけにくくして歯をトリートメントすることもできます。

気になる方は歯科医院へ!

自分ではどうしても細かいところまで清掃するのは難しいかと思います。

気になる方は定期検診などでプロにPMTCをしてもらうのも良いかと思います。

その時に、虫歯など気になることがあれば質問してくださいね。

歯を白くするにはどうしたらいいの?~ホワイトニングについて~

芸能人など歯が白い人がメディアに多く出ていますよね。それをみて、自分もホワイトニングをして歯を白くしたいと思う方は女性だけではなく、今では男性も増えてきています。

今回はホワイトニングについてお話しします。

歯に色がつく原因にはどのようなものがあるの?

歯に色がつく原因としては、たばこのヤニやコーヒー、紅茶などいわゆる生活習慣に関係する着色と、テトラサイクリン歯という幼少期のときにテトラサイクリンという抗生物質により歯が変色してしまうというような歯の変色などがあります。

どうやって歯が白くなるの?

ホワイトニングの薬剤の成分(過酸化尿素や過酸化水素)が歯の表面の膜であるペリクルを分解して歯の中に浸透することで歯を白くしていきます。歯の表面の膜がなくなってしまうので、ホワイトニング後の24時間は逆に歯に着色が付きやすい状況となります。

白くなるのには個人差があります

ホワイトニングをしても、効果があまりなかったという方もいますし、すごく効果があったという方もいて個人差があります。

フッ素入りの歯磨剤を使用している人は、フッ素が歯にホワイトニング剤が浸透するのを阻害するという作用があるために、効果が得られにくいことがあります。

また、当然かぶせ物をしている歯は、本来の自分の歯ではないので白くなりません。

ホワイトニングができない人っているの?

妊娠している方や、授乳中の方、無カタラーゼ症(過酸化水素を分解することができないので体内に残ってしまう)の方、象牙質形成不全などの方はホワイトニングを行うことができません。

また、神経のない歯のホワイトニングは普通のホワイトニングと方法がちがうので、歯科医師に相談してみてください。

気を付けてもらいたいこと

先ほどもお話ししましたが、ホワイトニング後24時間はペリクルが形成されないため着色がつきにくい状況となっています。

そのため、色の濃いもの(コーヒー、ワイン、ケチャップ、など)は避けたほうが良いでしょう。食事をするときはなるべく白いもの(ごはん、食パン、牛乳など)を食べるようにしましょう。また、知覚過敏の症状が出る方がいます。その時は無理せずにかかりつけ医に相談しながらホワイトニングを行うようにしましょう。

効果はどのくらい持続するの?

ホワイトニングの効果は、オフィスホワイトニングで3~6か月、ホームホワイトニングでは1年程度と言われています。定期的に歯科医院でPMTC(歯面の清掃)などを受けることでも効果の持続が変わってきます。

気になる方は一度相談を!!

最近ではセルフホワイトニングなどもありますが、ホワイトニングをしてみたいと思っている方は、まずはホワイトニングを行っている歯科医院などに相談してみてください。

高齢者も電動歯ブラシって使っていいの?

最近では高齢化により高齢者の人数が増えてきています。高齢になると、歯磨きをすることができなかったり、雑になってしまったりして口腔内の環境が悪くなることがあります。

口腔環境が悪化すると、歯周病や虫歯になるリスクが増えてきます。

口腔内の環境を少しでも良くするためにも電動歯ブラシを使ってみても良いかもしれません。

口腔環境が悪いと誤嚥性肺炎の原因となります

誤嚥性肺炎とは、口腔内の細菌が食べ物や唾液と一緒に誤嚥され、気管ではなく肺に入ってしまい炎症を起こすことで起こります。

高齢者の場合、喉の筋肉が弱まっているため、誤嚥を起こしやすくなってしまうのです。そのため、口腔内が汚れていると誤嚥性肺炎のリスクも上がります。

筋力が衰えた人などには電動歯ブラシがオススメ!

高齢になり筋力が衰えてきた人や、手でブラッシングをするのに負担がある人は電動歯ブラシを使うと、ごしごしとブラッシングしなくても良いので、歯磨きの負担が少し減るのではないでしょうか?

介護をしている介助者も歯磨きの負担が軽減する

介護を行っている方の中には、歯磨きをするのがつかれる、負担だと思っている方も多くいるかと思います。このようなストレスも、電動歯ブラシを使うことで少しは軽減するのではないでしょうか。

汚れが多くついていたら先にスポンジブラシなどで大まかな汚れを除去してから電動歯ブラシで磨いてあげると良いかと思います。

電動歯ブラシのメリット

メリットとしては、手を細かく動かす必要がないので、手が疲れにくいということと、高速振動で汚れを除去するので、歯垢を効率よく落とすことができます。また、歯肉のマッサージの効果もあります。

電動歯ブラシのデメリット

手で磨く歯磨きよりも値段が高くなってしまう。薬局などで手用の歯ブラシと電動歯ブラシの値段を比べてみるとやはり、電動歯ブラシのほうが高くなってしまいます。

強く磨きすぎてしまうと歯を傷つけてしまう

電動歯ブラシは使い慣れていない人だと、歯や歯茎に強く当ててしまい、歯や歯茎に傷がついてしまうことがあります。

高速のものですと、歯に電動歯ブラシを当てるだけで汚れを落としてくれるので、ごしごしとブラッシングする必要がありませんので要注意です。

清潔な口腔内を保ちましょう

このように、電動歯ブラシは高齢者でも使うことが可能です。また、介助者の方の中にも気になる方がいたらぜひ一度使ってみるのも良いかと思います。

手用歯ブラシにせよ、電動歯ブラシにせよ清潔な口腔内を保つのが一番重要です。

歯周病菌や虫歯菌を殺菌?~パーフェクトペリオってなに?~

最近テレビやインターネット、SNSなどで歯周病菌や虫歯を殺菌する洗口剤があるというのを聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。このような洗口剤をパーフェクトペリオといいます。今回はパーフェクトペリオについて詳しくお話しします。

パーフェクトペリオって何?

そもそもパーフェクトペリオというのはどのようなものなのでしょうか。

パーフェクトペリオとは、簡単に言うと歯周病菌や虫歯菌を破壊し、溶菌する洗口剤です。

パーフェクトペリオをお口に含んで10秒間すすぐだけで、強力な殺菌効果化があるといいます。

バイオフィルムを破壊する効果がある

パーフェクトペリオは、次亜塩素酸電解水(次亜塩素酸と炭酸水素ナトリウム)が含まれた電解水です。

白血球と同じ殺菌成分のある次亜塩素酸とバイオフィルムを破壊する効果がある炭酸水素ナトリウムで歯周病菌や虫歯菌の周りのバイオフィルムを破壊し、溶菌します。

どのようにして使用するの?

使用方法は、1日1~2回パーフェクトペリオを10秒間口に含んですすぐだけです。

これだけで、歯周病菌や虫歯菌に対して強力な殺菌・予防効果があると言われています。

また、口臭などの予防効果もあると言われています。

使っていて体に悪影響はないの?

お薬のような副作用もなく、アレルギー、耐性菌の心配もありません。

また、お子様からお年寄りまでどなたでも安全に使用してもらうことができます。また、弱アルカリ性のため、歯が溶けてしまうということもありません。

金額はどのくらいなの?

金額は500ミリリットルで2000~5000円程度のものが多いようです。

ネットでも購入することが可能ですが、いろいろな種類があるので購入する際は、説明文などをよく読んで購入してください。

お家で気軽に虫歯・歯周病の予防ができる

パーフェクトペリオは、10秒すすいでもらうだけなので、ホームケアが簡単にできます。そのため、面倒なことが嫌いという方も気軽に行うことができるのではないでしょうか?

虫歯や歯周病はブラッシングが重要

パーフェクトペリオに殺菌効果があるからと言って、ブラッシングを怠ってしまえば意味がありません。まずはお口の中をしっかりと清掃したうえで、パーフェクトペリオを使用してくださいね。

歯を白くしたい!~ホワイトニングにも種類がある?~

ホワイトニングには種類がある?

ホワイトニングには、クリニックや歯科医院で行うオフィスホワイトニングと、自宅で行うホームホワイトニング、この二つを組み合わせたデュアルホワイトニングがあります。

その他にも専門店でスタッフの指導のもと自分自身でケアを行うセルフホワイトニングなどがあります。

今回はオフィスホワイトニングとホームホワイトニングについてお話しします。

歯を急いで白くしたい人はオフィスホワイトニング

オフィスホワイトニングは、ホームホワイトニングよりも歯を白くするスピードがと早いと言われています。

そのため、結婚式やなどが近日中に迫ってきている、早く歯を白くしたい!という方にオススメです。

オフィスホワイトニングのデメリット

オフィスホワイトニングはホームホワイトニングよりも1回の料金が高くなることが多いです。短期間で後戻りしてしまうため、白さをキープするためには毎月歯科医院での施術が必要と言われています。

ホームホワイトニングってどうやるの?

ホームホワイトニングというのは、まず型取りを行いマウスピースを作成します。

そこに専用のホワイトニング用のジェルを入れて数時間はめます。

歯科医院に行かなくても、家にいる好きな時間でホワイトニングを行うことができます。

自然な白さを出したいならホームホワイトニング

ホームホワイトニングはオフィスホワイトニングと違い、じっくりと時間をかけて歯を白くしていきます。そのため、自然な白さを出すことができます。

また、1回だけでなく、マウスピースとホワイトニングのジェル、があればいつでもホワイトニングを行うことができます。そのため1回の料金で比較するとオフィスホワイトニングよりも安くなることが多いです。

急ぐ場合は不向きです

なるべく早く効果が出てほしいという場合、ホームホワイトニングは不向きとなります。

わかりやすく例えると、オフィスホワイトニングは“新幹線“、ホームホワイトニングは”各駅停車“と思っていただければよいでしょう。

どちらもメリット・デメリットがあります

オフィスホワイトニングもホームホワイトニングも、患者さんの希望に沿って行っていきますので、気になる方、どちらをやろうか迷っている方は一度歯科医院で相談してみるとよいでしょう。

しっかり食べて食育しよう!~歯科の観点から見る食育~

近年では、多くの方の健康に対する意識が高まってきています。健康というとしっかりと栄養を取り、運動をして規則正しい生活を送るということを想像する方は多いのではないでしょうか。今回はその中でも食育についてお話しします。

毎日の食事はバランスよく食べられていますか?

バランスの良い食事というのは、主食4:主菜1:副菜2の割合と言われています。

主食というのは主にエネルギーとなるもの(ご飯類、麺類など)をいいます。

主菜というのは、主に糖質やたんぱく質の供給源になり血液や筋肉などの体の組織を作るもの(魚、肉、卵など)

副菜とは体の調子を整えるビタミンやミネラルなどのことを言います(きのこ類、海藻類など)

食事するときは全部の歯を使って食べていますか?

みなさんの口の中の歯は前歯と奥歯では違う形をしていますよね。

前歯は、野菜などの細かいものを噛む時に、奥歯はごはんなどの穀物をすりつぶす時に、犬歯は肉などの硬いものをかみ切るときに使います。

食事はしっかりと噛んで食べましょう

食事をするときはしっかりとゆっくり噛んで食べるようにしましょう。

よく噛むことで、唾液も良く出てきますし、特にダイエットなどを行っている方は、満腹中枢が刺激されて、食べすぎの防止になります。

あまり噛まないですぐに飲み込んでしまうと口腔内の自浄作用が働かず、虫歯や歯周病になりやすくなります。

食事のあとはしっかりと歯磨きをしましょう

食事のあとは、口腔内が酸性に傾き、虫歯ができやすい環境となっています。

特に食事後に何度も間食する方は注意が必要です。良い口腔環境にするためにも、食事をした後はしっかりと歯磨きをしましょう。好きなものをおいしく食べるためにも歯を大切に!

食べるのが大好きでも歯がなければおいしさは半減してしまうのではないでしょうか。

また、入れ歯にされた方や、歯周病などのいろいろな理由で歯が抜けてしまいブリッジになった人のお話を聞くと、やはり自分の歯で食事するのが一番おいしいという話を聞きます。

口腔ケアをしっかりと行い、ご自身の歯でおいしく食事をしましょう。

より良い歯の環境にするためにも定期検診を!

自分でお口の中をきれいにするのが一番ですが、定期的に歯科医院へ通い、虫歯のチェックや磨き方のチェックをしてみてください。

自分では磨けないところだったり、見えないところに虫歯があったりということもあるので、かかりつけの歯医者さんでの定期検診は受診するようにしましょう。

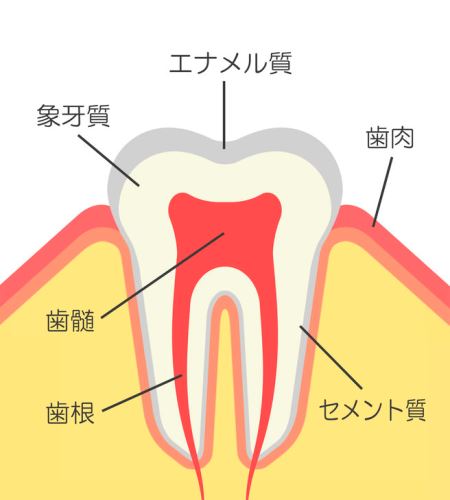

歯の中はどうなっているの?~歯の構造について~

皆さんのお口の中にそろっている歯。歯はどのような構造になっているのかなと思う人もいるのではないでしょうか。今回は歯の構造や役割について詳しくお話しします。

歯は骨と歯茎に支えられている

歯が生えているのは、歯茎に歯が刺さっていると思っている方もいるのではないでしょうか。

実は歯茎の下には歯槽骨という骨があります。この歯槽骨と歯茎があることで歯がしっかり支えられて生えているのです。

歯周病で歯の支えである歯槽骨が溶かされてしまうと歯の支えがなくなり、歯がぐらぐら動揺し、最悪の場合抜け落ちてしまいます。

歯の表面は硬い成分でできている?

歯の表面は、私たちの体の中でもっとも硬いと言われているエナメル質という成分でできています。エナメル質はダイヤモンドと同じぐらいの硬さをしているため、歯を削る機械もダイヤモンドが使用されたバーをタービンにつけて削ります。

エナメル質の下には象牙質があります

象牙質は、エナメル質ほどの硬さはありません。そのため酸に溶けやすい組織です。

象牙質には、無数の小さな穴が開いています。これを象牙細管といい、この象牙細管に刺激が伝わることで痛みが出ます。象牙細管に色がつくことで着色の原因となります。

中心部には神経が通っています

歯の中心部には神経と血管が通っている管である歯髄(シズイ)があります。

歯髄は歯の心臓部で、虫歯が大きくて神経の治療をするよ。と説明されたことがある方もいるかと思いますが、それは、歯髄を除去することです。

歯髄を取ることでしみるなどの痛みは感じなくなりますが、歯自体がほかの生きている歯よりもろくなってしまいます。

歯の根の部分の表層はセメント質といいます

歯が歯茎から出ている部分は先ほどお話ししたようにエナメル質でできています。

歯茎に潜っている根っこの部分の表層はセメント質という組織でできています。

硬さは骨と同じぐらいの硬さと言われています。

歯茎と骨をつなぐ歯根膜

歯根膜は歯槽骨(骨)と歯肉(歯茎)をつなぐクッションのような役割をしています。

そのため、歯に圧力などがかかった場合、圧力を吸収・緩和してくれます。

歯の構造にはそれぞれの役割がある

このように、歯1本にしても様々な構造でできているのです。

歯磨きをしたとき、物を噛んだとき、歯科医院で歯を削っている時など、構造を考えてみるのも楽しいですよね。

左右対称に噛めていますか?~偏咀嚼ってなに~

みなさんは食事などをしているときに、しっかりと左右対称に噛んでいますか?

無意識のうちに片方の歯でしか噛んでいない・・・という人もいるのではないでしょうか。

それが癖になっていると体にも影響があります。

食事をするときに左右均等に噛めていれば良いのですが、どちらか一方の歯でしか咀嚼していないという人も多いのではないでしょうか。

このように片方の歯でだけ咀嚼することを偏咀嚼(へんそしゃく)といいます。

偏咀嚼が及ぼす悪影響は?

偏咀嚼をすることで、だんだん顎が歪んできます。顎が歪むことで、歯並びに影響がでたり、顎だけでなく全身の歪みの原因となったりもします。

また、頭痛や肩こりにも影響がでる人もいます。

自分の顎が歪んでいるかチェックしよう

自分に歪みがあるのかどうかセルフチェックしてみましょう。

・眉の高さが左右対称ではない

・笑った時の口角が左右対称ではない

・顎が中心からずれている

・首が左右どちらかに傾いている

・片方の歯だけすり減っている

・しわの深さが左右で違っている

などの症状がある場合は顎が歪んでいるかもしれません。

歯にも大きな影響があります

偏咀嚼で片方の歯で食事をすることが多くなると、当然よく噛むほうの歯がすり減ってきます。また、片方の歯に負担がかかるので、歯根膜という歯と歯茎の間にあるクッションのような組織にもダメージを受けてしまうことがあります。

歯根膜にダメージを受けることで歯が浮いた感じがする、噛むと痛いなどの症状がでることがあります。

また、使っていないほうの歯は自浄作用がうまくいかず、プラークなどが残りやすくなります。

虫歯などがある場合はまず治療しましょう

虫歯などがあり、噛むと痛いから反対の歯で噛むという方も多いと思います。偏咀嚼にならないためにも、虫歯などがあれば痛みが出る前に早めに治療しましょう。

左右対称に噛むように意識しましょう

一番の解決策は食事のときに意識して左右対称に噛むようにすることです。

意識しないと無意識に偏咀嚼になってしまいがちです。大きな症状がでる前に意識して食事するようにするといいでしょう。

歯の痛みなどの症状がでた場合は、我慢せずに歯科医院へ相談しましょう。

虫歯にかかるリスクがわかる~唾液検査ってなに?~

みなさんのお口の中にある唾液。この唾液で虫歯になるリスクがわかるって知っていましたか?今回は唾液検査について詳しくお話しします。

唾液を検査するサリバテストって?

唾液検査をすることによって、ご自身の唾液の性質を知ることができます。

しっかり歯磨きをしているつもりなのに虫歯がでてしまう。という人もいるかと思います。

もしかしたら唾液の性質が関係しているかもしれません。

唾液を検査することで何がわかるの?

唾液検査(サリバテスト)では、唾液の細菌数、唾液の分泌量、緩衝能などを調べることができます。唾液検査は、虫歯になりやすい人、虫歯が多くある人、しっかりと歯磨きをしているのに虫歯になる人、虫歯予防をしたい人におすすめします。

細菌が多いと虫歯になりやすい

唾液検査では、虫歯の原因や進行にかかわりがある、“ミュータンス連鎖球菌”と“ラクトバチラス菌”の数を調べます。

お分かりのように、これらの菌が多ければ多いほど、虫歯になるリスクが高くなります。

唾液の分泌量でなにがわかるの?

唾液には、お口の中をきれいにしてくれる自浄作用や、細菌の増殖を抑えてくれる抗菌作用、歯の表面を修復して虫歯を防ぐ再石灰化作用、消化作用など様々な役割があります。

そのため、このようにいろいろな役割がある唾液の量が少ないようではしっかりと役目を果たせません。そのため、唾液の量が少ないと虫歯になるリスクが高くなります。

口腔内の環境を中和させる緩衝能

お口の中が酸性に傾くと虫歯ができやすい環境となってしまいます。

唾液の緩衝能は酸性に傾いた口腔内を中和させ、虫歯を防ぐ働きがあります。

緩衝能が弱いと脱灰が起こりやすい環境となってしまうため、虫歯のリスクが上がります。

唾液検査はどのように行うの?

唾液検査は5分程度味のないガムやワックスなどを噛んでもらい、唾液の量を確認します。

量を確認したら、唾液を試験紙につけて、色の変化で緩衝能を調べます。その後、舌に棒状の試験紙をぬぐい、舌の上にいる細菌を調べます。

細菌の培養には時間がかかるため、後日結果をお伝えすることとなります。

気になる方は歯科医院で聞いてみてください

唾液検査を行っていない歯科医院もあるので、唾液検査を行いたい場合はあらかじめ歯科医院にやっているかどうか確認したり、ホームページなどをみてから受診するのがスムーズかと思います。

気になる方はぜひ調べてみてはいかがでしょうか。

動物の歯のふしぎ~人間の歯と違う?~

猫や犬などの様々な動物を飼っている人も多くいるかと思います。

動物とふれあう機会が多い人はお分かりかと思いますが、動物と人間の歯ってどうして違うのでしょうか。今回は動物の歯についてお話しします。

動物の歯はなんのためにあるんだろう

動物の歯の役割は、獲物を捕まえるため、食べ物を噛み切るため、食べ物をすりつぶすため、物をくわえて運ぶため、身を守るため、反対に攻撃するためなどいろいろな理由があります。

動物の食べる食べ物によって歯の形が違います

例えば、牛や馬などの草食動物は、主に植物を主食とします。

そのため、草をすりつぶすために平らな歯をしています。

反対にトラやライオンなどの肉食動物は鋭く尖った歯をもっていますよね。

肉などをしっかりとかみ切れるようにこのような歯の形をしています。

ネズミやウサギは歯が伸びる?

聞いたことがある方もいるかと思いますが、ネズミやウサギ、カバなどの歯は一生伸び続けます。そのため、自分で歯を少しずつすり減らし、一定の長さに保っています。

ゲージの中にいるウサギが一生懸命ゲージを噛んでいる姿を見たことがある人もいるのではないでしょうか。ウサギの歯は1日に0.5mmくらい伸びると言われています。

乳歯から永久歯に生え変え変わる?

多くの哺乳類は、乳歯から永久歯に生え変わります。

人間も子供のころに乳歯から永久歯に生え変わりますよね。

サメの歯は抜けやすくなっていて、歯が抜けてもまたそこに新しい歯が生えてきます。

歯の形が全部一緒の動物もいます

ワニやイルカの歯は、同形歯(どうけいし)といって、口腔内の歯がすべて同じ形をしています。これは魚などを食べるのに適しています。

人間の歯は前歯・臼歯・犬歯などそれぞれ形が違い、役割も違います。

歯がない動物もいるって知っていた?

カメやアリクイなどの動物は歯がありません。

カメは歯がない代わりに顎の肉が硬くなっています。

アリクイはねばねばした舌でアリをくっつけて捕食します。

一番歯が多い生物ってなに?

私たち人間の歯の数は、親知らずを入れて32本です。

イルカは200本あると言われています。200本以上ある生物って何だと思いますか?

それはカタツムリです。カタツムリは1万本以上の歯舌というものを持っています。気になる方は調べてみてください。

動物によってそれぞれ歯並びも形も違います

このように、様々な動物の歯を紹介してきましたが、他にもいろいろな形の歯を持った動物もいます。自分の好きな動物の歯を調べてみるのも面白いかもしれませんね。

また、ペットなどを飼っている人は、お口の中がどのようになっているのか見てみてください。

ワイヤーをつけずに矯正~マウスピースで矯正できるの?~

みなさんが矯正治療と聞くと、歯にワイヤーをつけて治療をする矯正を頭に思い描く人が多いかと思います。ワイヤー矯正以外にも、マウスピースを使って矯正できるって知っていましたか?

今回はマウスピース矯正について詳しくお話しします。

マウスピース矯正のメリットとは?

マウスピース矯正の一番のメリットは見た目があまり目立たないということです。

普通のワイヤー矯正では、ブラケットという器具をつけてそこにワイヤーを通して矯正していきます。

しかし、マウスピース矯正は透明なマウスピースを作成し、それをはめてもらいます。

そのため、目立ちにくいので見た目が気になるという方には良いかと思います。

取り外し可能なので衛生面も安心

ワイヤー矯正の場合は自分で装置を外したりすることはできません。また、小さいブラケットの周りやワイヤーの部分に汚れが多く残りやすいので、しっかりとしたブラッシングが必要です。

しかし、マウスピース矯正は取り外し可能なので、いつも通りにブラッシングを行うことができます。

ワイヤー矯正より痛みが少ない

マウスピース矯正も、マウスピースを初めてはめたときや、着脱するときに痛みはありますが、慣れてしまえば痛みは気にならないという方がほとんどです。

ただ、矯正なので歯を動かしている違和感などはあるかと思います。

ホワイトニングも併用できる

マウスピース矯正は、マウスピースをはめていてもらうため、ホームホワイトニングを同時に行うことができます。

歯並びもよくなり、歯も白くなれば一石二鳥ですよね。

マウスピース矯正にはデメリットもあります

マウスピース矯正は、取り外し可能ですが、1日約20時間以上装置することが必要となります。(種類によって異なります)

取り外し可能だからと言って、マウスピースをはめていない時間が長いと歯が動かず、しっかりと矯正できません。

歯並びが複雑な場合はできないこともあります

歯がねじれて生えていたり、歯を大きく動かさなければいけないような複雑な歯並びの場合はワイヤーでの矯正が向いている場合があります。

どうしてもマウスピース矯正でやりたいという場合はいか歯科医師と相談しましょう。

気になる方は歯科医院で相談してみましょう

矯正をしようと思っている方はまず、歯科医院へ行って自分はどの矯正が向いているのか見てもらいましょう。

自分の生活にあった矯正装置で矯正することでモチベーションもあがりますよね。

キシリトールとリカルデントの違いって何?

皆さんの中にはよくCMなどでキシリトールやリカルデントなどの言葉を聞いたことがある人も多くいるのではないでしょうか?今回はキシリトールとリカルデントの違いについてお話しします。

キシリトールってなに?

キシリトールとは白樺やかしの木などを原料とした天然素材の甘味料のことをいいますバナナやいちご、プラムなどにも含まれています。

砂糖と同じぐらいの甘さがありますが、カロリーは砂糖の70%です。

みなさんもご存知の通り、キシリトールガムやキシリトールタブレットなどがよく売られていますよね。

キシリトールにはどのような効果があるの?

虫歯は虫歯菌が作る酸により歯が溶かされることでできます。しかし、キシリトールは虫歯の原因である酸を作りません。そのため虫歯菌の活動を抑制する効果があります。また、虫歯の原因菌であるミュータンス菌を減らしたり、プラークの質を変え、歯磨きでも落としやすくしてくれます。キシリトールは甘味があるので、唾液の分泌がよくなり、再石灰化作用が促進されます。

リカルデントってなに?

リカルデントは牛乳のたんぱく質から作られた天然由来成分です。味はなく、無味無臭です。CMなどでよく、リカルデントガムなどの宣伝をしているのを見たことがある人もいるかと思います。では、リカルデントにはどのような効果があるのでしょうか。

リカルデントの効果にはどのような効果があるの?

リカルデントは、酸に溶けにくい丈夫な歯にします。(耐酸性効果)

また、虫歯の始まりである脱灰を抑える作用があります。(脱灰抑制効果)脱灰とは歯の表面が溶かされ、ミネラルが溶けだしてしまうことです。

その他にも歯から溶け出したミネラルを取り戻す作用があります。(再石灰化効果)

キシリトールとリカルデントは何が違うの?

キシリトールは虫歯の原因を作らないようにする作用がありますが、リカルデントは、歯自体を丈夫にする作用があります。

また、リカルデントは牛乳のたんぱく質から作られているため、牛乳アレルギーの人は摂取することができません。

キシリトールとリカルデントに共通すること

キシリトールもリカルデントも歯を丈夫にしたり、虫歯を予防する効果はありますが、虫歯になっている歯を治すことはできません。

すでに虫歯になっている場合は、歯医者さんでしっかり治療してもらいましょう。

また、ご自身でも口腔ケアをしっかりと行い、口腔環境を整えましょう。

歯の色が変色している~テトラサイクリン歯って知っている?~

みなさんの中には、自分の歯の色がグレーっぽく変色していたり、歯の色がまだら模様になっていたりして悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

それは、テトラサイクリン歯かもしれません。

今回はテトラサイクリン歯について詳しくお話しします。

テトラサイクリン歯ってどんな特徴があるの?

テトラサイクリン歯というと、聞いたことがある人は少ないかと思います。

テトラサイクリン歯とは、テトラサイクリン系の抗生物質により変色した歯のことをいいます。

テトラサイクリンとはどのようなもの?

テトラサイクリンはいろいろな種類の菌に効果があると言われています。

そのため、テトラサイクリンが多く使われていた時期があります。

特に昭和40年代に多く使われて、その年代の人は、テトラサイクリンにより歯が変色してしまうという方が多くいると言われています。

今では、12歳までの子供や妊婦さんへの処方はなるべく避けるようにしていますが、肺炎や皮膚疾患などの治療薬として使用されることがあります。

ではなぜ変色してしまうのでしょうか

歯が作られる0歳から12歳までの間にテトラサイクリン系のお薬を服用すると、もともと黄色がかった色のテトラサイクリンと象牙質のカルシウムが結合することで、象牙質に沈着してしまいます。

また、紫外線が当たるにつれてだんだん色が濃くなっていきます。そのため、奥歯より日の当たる前歯の色が目立ちます。

テトラサイクリン歯はどんな色になるの?

歯の色は、軽度の場合はうすいオレンジ色や濃いオレンジ色。重度になるにつれて、グレーや黒色などに変色します。

色や発症する部位は、服用したお薬の種類や服用した時期によりそれぞれです。

テトラサイクリン歯になったらどうしたらよいの?

テトラサイクリン歯にはホワイトニングや、ラミネートベニアなどの治療法があります。

軽度の場合はホワイトニングでも改善することがあります。

重度のテトラサイクリン歯は、ホワイトニングでは改善が難しいことが多いため、ラミネートベニアやかぶせ物をして色を目立たなくします。

自分の歯が気になる場合は歯科医院へ

自分の歯がなんだか着色しているという人はもしかしたら、テトラサイクリン歯かもしれません。気になる方は歯科医院でしっかりみてもらいましょう。

特に20代後半から40代の人は注意してご自身の歯を見てみてください。

歯磨きでダイエット?~歯磨きとダイエットの関係性~

皆さんダイエットというと、運動や食事制限などを想像すると思います。

お口の中のことで言うと、よく噛むことで満腹度があがり、食べる量が少なくなりダイエットにつながるなどとよく言われます。

今回は歯磨きとダイエットについて詳しくお話しします。

歯磨きをしないと太りやすくなる?

歯磨きをしないと口腔内の環境が悪化し、虫歯や歯周病などの原因となったり、歯がもろくなってしまったりします。

虫歯などができて痛みが出てくると、噛むと痛いからと言って、食事をよく噛まないで飲み込んでしまいます。そのため、糖質過多となり太りやすくなってしまうというわけです。

舌の汚れも関係があります

口腔内が汚れていると舌にも汚れが付着しています。これを舌苔といいます。舌の上には味蕾という味を感じる部分がたくさんあります。

そのため、舌に分厚く舌苔が付着していると、食べ物の味がわかりにくくなり、味の濃いものを好んで食べるようになり、痩せにくい体になってしまいます。味覚が減退してしまうと、何を食べてもおいしさを感じられなくなります。「おいしい」という満足感がなくなり、おなかが膨れればOKという気になり食べ過ぎてしまいます。

舌苔はその他にも影響をあたえます

舌苔が付着することで、口臭の原因にもなります。また、舌苔を除去するとインフルエンザになる確率が下がると言われているほど、舌苔には細菌が多くいます。

お口の中に細菌が多くいて、それを飲み込んでいると考えるだけで気持ち悪いですよね?

最近では、舌磨き専用の舌ブラシなども発売されていますので、それらを使って清掃してみるといいですね。

歯磨きをすることで爽快感が得られる

歯磨きをすることで、口の中がすっきりとし、すぐにものを食べたいという衝動を抑えることができます。

せっかく歯磨きをしたのに、また口腔内を汚すと思うと、少しは間食などを抑えることができるのではないでしょうか。

よく噛むことでもダイエットにつながります

先ほどもお話ししたように、食事のときに回数を増やすことでもダイエット効果があるといわれています。よく噛むことは、ダイエット効果だけでなく、口腔内の唾液の分泌を促進します。唾液が多くでることで、口臭の予防や、自浄作用、消化作用などにもつながります。噛む回数の目安として、できるだけ1回に口に入れる量を少なくし、1口に30回から50回噛むように心掛けると良いとされています。

口腔内を清潔にすることでよりきれいになりましょう

口腔ケアを行うことで、ダイエットにもなり、お口の中もすっきりときれいになります。たかが歯磨きと思わず、ダイエットの一環としてしっかりと歯磨きや舌磨きもしていきましょう。

赤ちゃんの歯磨き(2)~歯が生えてきたらどうしたらいいの?~

赤ちゃんの歯が生え始めてきたら、ガーゼで優しく歯磨きをするということをお話ししましたが、では、歯が何本か生えてきたらどのように歯磨きを行ったらよいのでしょうか。

詳しくお話ししていきます。

歯ブラシはどのようなものを使えばいいの?

赤ちゃんには大人のようなヘッドの大きな歯ブラシは使いません。

赤ちゃん用品のお店などで販売されているのを見てご存じの方もいらっしゃると思いますが、赤ちゃん専用の歯ブラシを使用します。

磨き方はどのようにしたらいいの?

赤ちゃん用の歯ブラシはヘッド部分が小さくやわらかめのものが多いかと思います。

磨くときは歯ブラシをエンピツ持ちで持ち、歯や歯茎が傷つかないように優しくブラッシングするようにしましょう。

歯磨きに興味をもってきたらやらせてみましょう

赤ちゃんが成長していく中で、歯磨きをしていると、自分でもやってみたい!と自分で歯磨きをする動作をすることがあるかと思います。

その時は、お口の奥まで歯ブラシが入らないような作りの歯ブラシなどを子供に渡して、自分でやらせてみるのも良いかと思います。

自分でやってもらった後に、パパやママがしっかりと仕上げ磨きをしてあげましょう。

歯磨きを嫌がったらどうしたら良いの?

歯磨きをしていく中で、歯磨きが嫌!という子も多くいるかと思います。

そんなときは、その子の大好きなキャラクターのついた歯ブラシを使って○○と一緒に歯磨きしようね!と声掛けをしてみたり、歯磨きをしないと虫歯菌がくるんだよ~とお話ししてあげたり、パパ・ママも一緒に歯磨きをしてみたりして少しずつでも歯磨きに慣れてもらうとよいかと思います。

歯磨き粉はつけたらいいの?

歯磨き粉をつける場合は小児用の歯磨きジェルなどをつけて歯磨きを行うとよいかと思います。大人のようにミントなどのすっきりする歯磨き剤は刺激が強いので使わないようにしましょう。また、赤ちゃんのうちは唾液が多く出ているので、歯磨き粉などをつけないでそのまま磨いても十分です。

歯磨きをした後は褒めてあげましょう

歯磨きをする赤ちゃんも多くいます。そのため、歯磨きができたら、しっかりと褒めてあげると赤ちゃんも機嫌がよくなるし、歯磨き=嫌なことという抵抗がなくなります。もし、歯磨きが途中までしかできなかった場合は、今日はここまでがんばれたね!と褒めてあげることも重要です。

どうしても歯磨きができない場合は?

歯磨きがイヤでイヤでどうしても歯磨きができない場合は、赤ちゃんのうちは唾液が多く自浄作用があるため無理に歯磨きを行う必要はありませんが、心配であれば歯科医院でお口の中をチェックしてもらったり、相談してみてもよいかと思います。

赤ちゃんの歯磨き(1)~赤ちゃんの歯磨きにはガーゼを使う?~

小さい赤ちゃんがいるご家庭では、赤ちゃんの歯磨きってどうやればいいんだろう?と疑問に思うご家庭も多くあるかと思います。今回は、赤ちゃんの歯磨きの仕方について詳しくお話ししていきます。

赤ちゃんの歯はいつごろ生えてくるの?

赤ちゃんの歯が生えはじめるのは、個人差はありますが、だいたい生後6か月から9か月頃に下の前歯から生えてきます。もちろん、これより早く生える子もいますし、なかなか生えてこないなという子もいます。

いつから歯磨きを始めたらいいの?

歯磨きは、歯が1本でも生えてきたら行うようにしましょう。

歯が生えていない時期にお口の中をガーゼや指などで触って、お口の中が触れられることに慣れてもらうと、いざ歯磨きを行うときにスムーズに行うことができるかと思います。

最初はガーゼで磨くところから始めましょう

歯が生えてきて歯磨きを行うときに、最初から歯磨きを使って行おうとすると、赤ちゃんもびっくりしてしまい、違和感を覚えて歯磨きが嫌いになってしまったりするので、まずガーゼを使って歯磨きを行いましょう。

ガーゼの使い方は?

ガーゼは小さめにカットしたガーゼをぬるま湯などで湿らせて指に巻き付けます。

指に巻き付けたガーゼをまず、唇にトントントンとつけて慣れさせた後に口腔内に入れて、歯の表面と裏面を優しくふき取ります。

歯磨きの回数は何回行ったらいいの?

一般的には歯磨きは朝・昼・晩の3回行いますが、赤ちゃんは不定期に授乳の時間があったりしますよね?

そのため、授乳した後、離乳食を食べた後などに1日6回程度行うとよいでしょう。

毎回行っているとお母さんも疲れてしまうと思うので、赤ちゃんの様子をみながら行える時に行うようにしましょう。

赤ちゃんが歯磨きを嫌がったらどうしたらよいの?

赤ちゃんが歯磨きを嫌がる場合は、無理やり続けるのではなく、いったん歯磨きを中断しましょう。ご存知の通り赤ちゃんは唾液の量が多いので、自浄作用で口腔内をきれいにすることができます。

お口の中を傷つけないように気を付けましょう

赤ちゃんのお口の中はとてもデリケートです。歯磨きをするときにお口の中を傷つけないように丁寧に優しく歯磨きをしてあげてください。

また、奥歯が生えてきたら歯ブラシを使って歯磨きをしてあげると良いかと思います。

赤ちゃんの機嫌をみながら無理のないように歯磨を行ってみてください。

歯周病の口腔ケア~できることからやってみよう!~

皆さんの中にも、歯周病で悩んでいる方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は歯周病の口腔ケアについて詳しくお話ししていきます。

歯周病とはどのような病気?

みなさんがよく知っている虫歯は、歯そのものが破壊されていく病気です。一方歯周病は、歯を支えている骨などの組織が破壊されていく病気で、細菌によって引き起こされる感染症です。

歯周病にはどのような症状があるの?

歯周病になると、細菌により歯茎に炎症が起こり、腫れや出血などが症状としてでてきます。ほとんどの場合は痛みがあることが少ないと言われています。

また、歯周病が進行することで歯を支えている骨が溶け、最終的には歯が抜け落ちてしまうこともあります。

歯周病の原因にはどのようなものがあるの?

歯周病の直接的な原因は口腔内のプラークです。

歯磨きをきちんとせずにいるとプラークが口の中で悪さをし、歯茎に炎症を起こします。

歯並びが悪かったり、歯石がついていたりすると、しっかりと歯磨きをすることができないので、歯周病になる確率が高まります。

また、口腔内が乾燥していると細菌が繁殖しやすいので歯周病が増える可能性があります。

喫煙やストレスも原因となります

お口の中の要因以外にも、喫煙やストレス、睡眠不足なども原因となります。喫煙をすることで、血管を収縮させて血行不良を引き起こします。そのため、歯周病菌に対する免疫力が低下し歯周病を重症化させる可能性があります。

疲れているときに、歯茎が腫れたりしたことがある人もいるのではないでしょうか?

これも、免疫力が低下しているためといえるでしょう。

自分でできるセルフケア

先ほども話した通り、歯周病の直接的な原因はプラークです。そのため、毎日しっかりと正しい歯磨きをすることが重要となります。

プラークは歯と歯の間、歯と歯茎の間、歯の溝の部分にたまりやすくなっています。

そのため、歯磨きを行うときは、しっかりと隅々まで歯ブラシが当たっているか確認しながらブラッシングを行うとよいでしょう。

歯ブラシ以外にも使ってみましょう

もう使っている人も多くいるかと思いますが、歯医者さんや薬局には、歯ブラシ以外の補助用具が多く販売されています。タフトブラシや歯間ブラシ、フロスなどいろいろなものがありますが、まず、歯ブラシ以外にそれらの補助用具を一つ使ってみましょう。

なれてきたら、いろいろな補助用具をつかってブラッシングをすると隅々まで口腔ケアをすることができるかと思います。

セルフケアだけではなくプロフェッショナルケアも重要です

しっかりブラッシングすることも重要ですが、家の歯ブラシだけでは届かない歯周ポケットのなかの清掃や、歯石がついている場合は、歯医者さんへ行き専用の器具を使用して除去し、クリーニングしてもらうことが重要です。

子供の歯に色がついている~これって着色?~

お子さんの仕上げ磨きをする時に口の中をみるとなんだか歯に色がついていると思ったことがあるひともいるのではないでしょうか?

今回は子供の歯の色についてお話しします。

前歯が茶色く着色している場合

前歯の部分が茶色く着色している場合は、お茶などにより着色している場合があります。

緑茶や、ほうじ茶、麦茶、紅茶などは着色しやすい飲み物と言われています。

お子さんがよくお茶などを飲む場合は、これらの着色しやすい飲み物や食べ物により着色している可能性があります。

着色してしまったらどうしたらよいの?

着色だけであれば、特に問題はありません。大人でもコーヒーなどで着色するように子供も着色するのです。

気になる場合はガーゼなどでやさしくこすってあげると着色がとれる場合がありますが、気になる場合は歯科医院で診てもらうのもよいでしょう。

歯に白いものがついている

歯に白いものがついていて歯ブラシでも取れない場合は、歯石であることが多いです。

歯石は大人だけでなく子供の歯にもつきますので、定期的に歯科受診をしましょう。

歯石になってしまうともう歯ブラシではとれませんので、無理にブラッシングをして歯や歯茎に木津をつけないようにしましょう。

歯の表面がオレンジっぽくなっている

これはオレンジプラークといって、プラーク(歯垢)が硬くこびりついたものです。

これは、歯ブラシで落とし切れていない汚れが付着したもので、歯磨きが行き届いていない部位に見られます。

普通のプラークよりしっかりとこびりついているので、歯科医院でクリーニングしてもらうようにしましょう。

歯が生えてきた時から色がついている

最初に歯が生え始めたときから黄色や茶色などの色がついている場合は、エナメル質形成不全のことが多いです。これは、エナメル質が十分な強さを持たないまま生えてきたものです。

歯を強化するために歯科医院などでフッ素を塗布してもらうのもよいでしょう。

虫歯で黒くなっている場合

乳歯は永久歯より歯質がやわらかく、酸に弱いために虫歯になりやすいと言われています。また、虫歯になると一気に進行する場合があります。

虫歯になってしまっている場合は歯科医院で適切な治療をしてもらいましょう。

気になることがあればお近くの歯医者さんへ

いろいろなケースについてお話ししましたが、やはり、気になったら自分で判断するのではなく、専門家に診てもらうことも重要です。

歯磨きでも落ちない着色がある場合は歯科医院へ相談してみるのはいかがでしょうか。

最近女性に増えている~ドライマウスって知っている?~

皆さんの中には、口が乾くな~、喉が渇くな~という体験をしたことがある人は多くいるかと思います。

暑いときに喉が渇く、緊張した時に口の中が渇くなど様々な場面があるかと思いますが、常に口や喉が渇くという人は注意が必要です。

口が渇く病気ドライマウス

皆さんもドライアイという病気を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

ドライアイは目が乾燥してしまう症状です。ドライマウスは目ではなく、口が乾燥してしまう症状です。日本語では口腔乾燥症といいます。

ドライマウスは女性の方が多い?

ドライマウスは男性より女性の方が多いと言われています。

女性の中でも特に中高年(50~70歳ぐらい)の人に多いと言われていましたが、最近では30歳~40歳の女性で多くなってきていると言われています。

ドライマウスにはどのような症状があるの?

ドライマウスには口や喉の渇き以外にも、食べ物が飲み込みにくくなった、口臭が強くなった、食事の味がわからない、舌がもつれてしゃべりにくい、口の中がねばねばするなどの自覚症状があります。

ドライマウスの原因にはどのようなものがあるの?

ドライマウスの原因にはまず、唾液の減少があげられます。

唾液は年齢を重ねるにつれて量が低下する人が多くいます。また、口呼吸で口の中が常に乾燥していたり、ホルモンの影響で唾液が減少する場合もあります。

その他にも、ストレスや喫煙、薬の副作用により唾液が減少する場合もあります。

ドライマウスにならないためにはどうしたらいいの?

ドライマウスを防ぐためにはまず、唾液の分泌を促すことが大切です。

食事をするときに食べ物をよく噛むことでも唾液の分泌を促します。ガムなどを噛んでいるとだんだん唾液がでてきますよね。

また、唾液腺をマッサージしてあげるのも良いでしょう。

乾燥が強い場合は保湿剤などを利用しましょう

唾液がどうしてもでない場合は、薬局や歯科医院で販売されている保湿剤などを利用してみるのも良いかと思います。最近では保湿剤以外にも様々なドライマウス商品が発売されています。

ドライマウスはQOLの低下にもつながります

ドライマウスになり口臭が気になると人と話すのも気にしてしまいますよね。また、唾液が出ないことで味がしないと食事も楽しくありません。

ドライマウスかなと思ったら歯科医院に相談するようにしましょう。